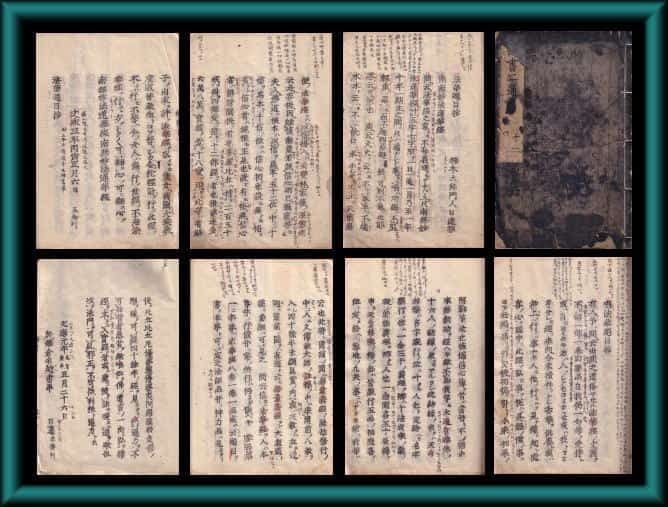

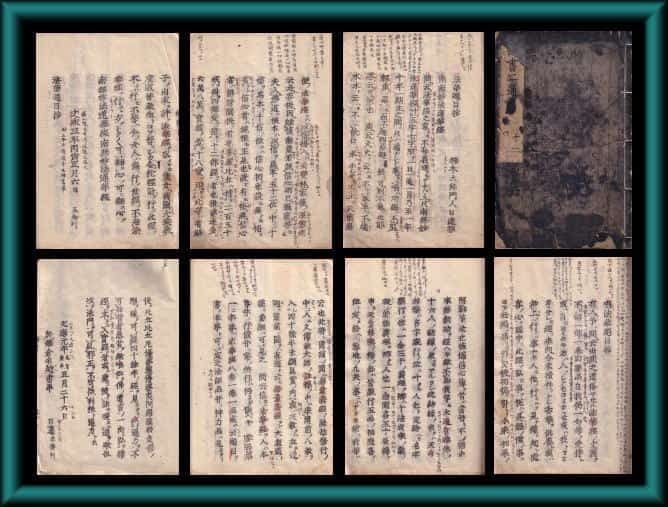

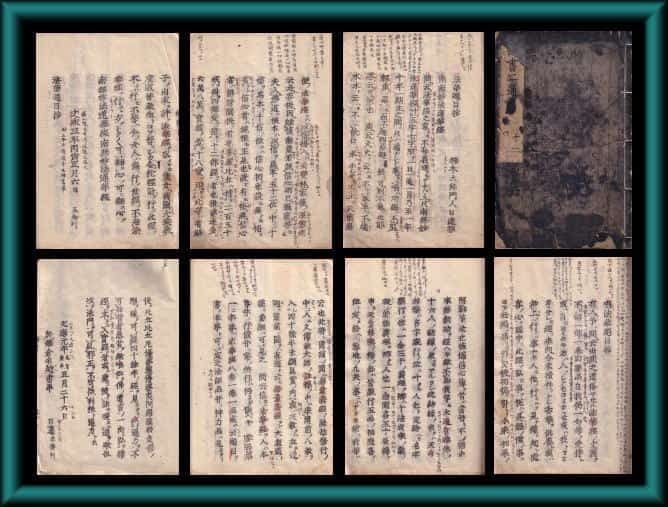

『日蓮大聖人御書二通』(にちれんだいしょうにんごしょごにつう)

タイトル:日蓮大聖人御書二通(にちれんだいしょうにんごしょにつう)

著者:日蓮大聖人

出版書写事項:江戸期

形態:全一冊 和装大本(B5版)

書目:『唱法華題目抄』『法華題目抄』

目録番号:soka-0010002

『日蓮大聖人御書二通』の解説

日蓮大聖人の御書で最も重要な重書から日興上人が十編を選定された『唱法華題目抄』『立正安国論』『開目抄』『観心本尊抄』『撰時抄』『報恩抄』『法華取要抄』『四信五品抄』『下山御消息』『本尊問答抄』を「十大部」と呼んだ。(御書全集収録順)

今回紹介する『日蓮大聖人御書二通』には、「十大部」の内の『唱法華題目抄』と『法華題目抄』が一冊に収められている

【唱法華題目抄】(しょうほっけだいもくしょう)

『唱法華題目抄』は、文応元年(1260年)五月二八日、日蓮大聖人が三十九歳の御時、鎌倉の名越で認められた書で、対告衆は不明である。日蓮大聖人御書十大部の一つで、同年の二か月後の七月一六日には『立正安国論』を提出して第一回の諌暁をされている。

『唱法華題目抄』は、十五の問答形式で「権実相対」によって法華経が正法であることを示し、法華経の題目を唱える功徳を述べられいる。まず最初に、正法である法華経を否定する念仏宗の邪義を破し、「四十余年未顕真実」の文をもって「権実相対」を明かし、諸宗が無得道であることを示している。そして、法華経の題目を唱える功徳の偉大さを述べられ、末法今時では「南無妙法蓮華経」が成仏の大法であると説いている。更に、末法は摂受ではなく折伏の時であるとされ、邪智謗法の者にも折伏すべきことを述べている。最後に釈迦滅後の人師の正邪を明かし、正邪の基準は利根や神通力によるのではなく、法門によるべきであると結している。

『唱法華題目抄』については、宮城県青年部の「唱法華題目抄に学ぶ」が優れた論文であるので、その要約を掲載する。(誤字脱字および文脈整合の訂正は樹冠人が実施した。)

本抄の御真筆は現存しないが、古来、真撰として扱われ、真偽について論議されたことはない。写本については「御書全集」の目次の「年代写所在」の項に「日興 東京 由井一乗」とある通り、日興上人の写本が東京の由井家に伝わっている。由井家は、日興上人の母方の家系に当たり、日興上人の化導で大聖人の信徒となったとされている。南条時光の館に近いところにあった関係から、南条兵衛七郎殿の御真筆も一部所有している。『唱法華題目抄』との題号は日蓮大聖人自身が付けられたもので、この点についても古来異論はない。「唱題抄」「唱法華抄」などとも略称されている。本抄には、特定の対告衆を想定されている内容は全くみとめられず、15に及ぶ問答を通して示されておるテーマが複雑多岐あることからかんがえるならば、むしろ本抄は、大聖人が御自身の法門を明確にするための第一歩として執筆された著述であって、特定の対告衆に与えられた書ではないと考えるべきであろう。

日興上人は、『富士一跡門徒存知の事』の中で「具に之を註して後代の亀鏡と為すなり」として十大部として挙げられるなかで、「唱題目抄一巻。此の書・最初の御書・文応年中・常途天台宗の義分を以て且く爾前法華の相違を註し給う、仍つて文言義理共に爾なり。」と記されてる。「常途天台宗の義分を以て且く」と述べられているように、まだ大聖人の本義には踏み込まれておらず、「爾前法華の相違」すなわち権実相対をもって、爾前経を依経とする諸宗の破折に力点を置かれている。特に、十大部のうち佐渡流罪以前(佐前)の書は、本抄と『立正安国論』の二編のみであり、しかも、本抄が『立正安国論』御執筆のほぼ二ヵ月前に著されたという事実に留意したい。この事実は、本抄が『立正安国論』上呈による国主諌暁と極めて密接な関連があることを推定せしめる。

日蓮大聖人は、正嘉2年(1258)、駿河国岩本実相寺野経蔵に入って大蔵経を閲覧される。そこから大聖人は、国主諌暁を目指して着々と準備を重ねられていくのであるが、39歳での『立正安国論』成立まで、その過程において著作された御抄の中で、国主諌暁に関わると思われるものは、一代聖教大意(正嘉2年 1258)・一念三千理事(正嘉2年 1258)・十如是事(正嘉2年 1258)・一念三千法門(正嘉2年 1258)・守護国家論(正元元年 1259)・念仏者追放宣旨事(正元元年 1259)・十法界事(正元元年 1259)・爾前二乗菩薩不作仏事(正元元年 1259)・災難対冶抄(正元2年 1260)・十法界明因果抄(文応年 1260)・唱法華題目抄(文応年 1260)の11編が数えられる。したがって、『唱法華題目抄』のもつ意義は、国主諌暁に至る過程のなかに位置付けることによって、初めて明らかになるといえよう。そこで、『立正安国論』に至るまでの各御抄の内容を、教判・宗・旨・行法・得益の視点から概観しつつ、『唱法華題目抄』の特徴を考察することにしたい。

『一代聖教大意』(正嘉2年 1258)⇒釈尊50年の説法を天台大師の教判である「化法の四教」と「五時」によって立て分け、法華経が諸経に勝れていることを明かさすとともに、法華経こそ末法の衆生に最も適した経であり、しかも、その法華経流布の国土は日本国であることを「法華翻経の後記」「慧心の一乗要決」等を引いて明らかにされている。更には広く法華の法体を明らかにするために、第一に妙法蓮華経の五字の深義を釈され、第二に十界互具、一念三千の法門を示して皆成仏道の妙理を明かし、第三に相待・絶待の二妙を示して法華開顕の妙用を明らかにされている。最後に、浄土宗の徒が法華経の正意を理解しようとせず、「経はいみじけれども末代の機に叶わず」として法華経を誹謗している誤りを破折されている。このように本抄は、釈尊一代聖教の大意を述べつつ法華経が釈尊出世の本懐でることを明かした書で、その意味から前半では教判、後半では宗旨を示されているといえるが、その結論が法然の浄土宗の破折になっていることがうかがえるように、本抄の元意は、立正安国論の中心テーマでもある法然の浄土教に対する破折を、釈尊一代聖教の検討を通して本格的に用意されたところにあると拝することができよう。

『一念三千理事』(正嘉2年 1258)⇒大きく三つの部分からなっている。すなわち「十二因縁図」「一念三千理事」「三身釈の事」である。「十二因縁図」の部分では、三界六道の迷いの因果を釈尊が明かした無明・行・識・名色・六入・触・受・愛・取・有・生・老死の十二因縁の名称と意義について次第に従って記し、次いで三世両重の十二因縁を説き、更に十二因縁の流転と還滅の次第を明かされている。次に「一念三千理事」の部分は、三千の法数を構成する十如是・三世間・十界の関係を明かし、それが百界千如・三千世間を成就していくことを示されている。更に、天台大師の摩訶止観・妙楽大師の止観輔行弘決・法華玄義釈籤・法華文句記等の文を引いて一念三千の法理を明らかにされている。最後の「三身釈の事」の部分では、天台大師の釈文を用いて法身・報身の二身の意義について説かれているが応身についての釈は欠けている。以上のように、本抄は一念三千の法理について原理的に確認されたもので、今後の御述作のための資料として記されたものと推定される。その内容は、全体にわたって「宗旨」に関わるものとなっている。

『十如是事』(正嘉2年 1258)⇒法華経方便品の十如是の法門に基づいて、我々衆生がもともと三身即一身の本覚の如来であるという法理を明かされ、行ずる者に、上・中・下の機根があっても、必ず一生の間に成仏することができうと述べられている。そして、妙法蓮華経の法体が「我が心性の八葉の白蓮華」であることを挙げられ、題目を一遍唱えることは法華経一部を読誦したことになると説かれ、これを固く信じるひとが如説修行の人であると締めくくられている。この書は、妙法蓮華経の法体の意義を確認されるために、先の一念三千理事と同様に、資料的な意味で著されたものと拝せられる。

『一念三千法門』(正嘉2年 1258)⇒法華経が余経に勝れている所以は、一念三千の法門が説かれていることであるとされている。そして、一念三千の法門は法華経方便品の十如是を三転読誦するのは、我が身が法身・般若・解脱の三徳究竟の体、三身即一身の如来とあらわれるとの意義を込めてであると説かれている。更に十界互具は仮諦、千如は空諦、三千は中諦であることを明かされ、十如に約して仏と凡夫に差別はなく、本末究竟等の関係にあることを明かされている。そして仏は我ら衆生の所生の子であると述べられて「妙法蓮華経と唱うる時・心性の如来顕る」(0415-08)として唱題行が成仏への要の「行法」であることを示され、「此の娑婆世界は耳根得道の国なり」(0415-13)、「法華経の行者は如説修行せば必ず一生の中に一人も残らず成仏す可し」(0416-01)と妙法の「得益」を述べられている。このように、一念三千の法門は主に十如是・十界互具の視点から一念三千の法理の意義を述べられた書であり、「宗旨」が中心となっている。「行法」「得益」は若干見られるが「教判」についてはほとんど示されていない。

なお、同年に説かれた一代聖教大意に「一念三千は別に委く書す可し」と記されているところから、大聖人は一念三千の法門については本格的に明らかにするお考えをもっておられ、これまでの一念三千理事(正嘉2年・1258)・十如是事(正嘉2年・1258)・一念三千法門(正嘉2年・1258)更に後で述べる十法界事(正元元年・1259)・爾前二乗菩薩不作仏事(正元元年・1259)・十法界明因果抄(文応元年・年1260)は、そのための準備資料として記されたものと推察される。

『守護国家論』(正元元年 1259)⇒本抄は「予此の事を歎く間・一巻の書を造つて選択集謗法の縁起を顕わし名づけて守護国家論と号す」と仰せのように、日本浄土宗の開祖・法然の著した選択本願念仏集を徹底的に破折された書である。構成は次のようになっている。第一に、如来の経教に於いて権実二経を定むることを明かす。第二に、正像末の興廃を明かす。。第三に、選択集の謗法の縁起を明かす。第四に、謗法の者を対治すべき証文を出す。第五に、善知識並びに真実の法に値い難きことを明かす。第六に、法華涅槃による行者の用心を明かす。第七に、問いに随って答える。このように、守護国家論は、選択集が謗法の書である所以を全編を通して詳細に明らかにするとともに、法華経が最勝である根拠を述べられており、その意味で「教判」の書であると考えられる。

『念仏者追放宣旨事』(正元元年 1259)⇒正式には「念仏者・追放せしむる宣旨・御教書・五篇に集列する勘文状」という。この題号通り、念仏追放に関する南都と叡山からの勘文と、それを受けて朝廷等から出された宣旨等の要文を集めた資料集である。ただし冒頭に大聖人は前文を書かれている。ここに収められた奏状、宣旨、御教書等の文書は、法然の専修念仏破折のための準備として用意されたものと拝せられる。大聖人は、これらの資料の裏付けとして、立正安国論の第六問答において「去る元仁年中に延暦興福の両寺より度度奏聞を経・勅宣・御教書を申し下して、法然の選択の印板を大講堂に取り上げ三世の仏恩を報ぜんが為に之を焼失せしむ、法然の墓所に於ては感神院の犬神人に仰せ付けて破却せしむ其の門弟・隆観・聖光・成覚・薩生等は遠国に配流せらる、其の後未だ御勘気を許されず豈未だ勘状を進らせずと云わんや」と記されているのである。

『十法界事』(正元元年 1259)⇒大聖人独自の仏法の立場と理念を、特に中国・日本の天台宗の教義との対比と関連の上から明らかにされたもので、一代聖教大意、一念三千法門などの系列に入る御抄である。内容は4つの質問と3つの答えからなる。ここでは、大聖人が法華経の本門、なかんずく文底観心を根底にしてこそ真実の出離・得道があるとする立場に立たれるのに対し、天台宗は法華経を最勝の経典と認めつつも、爾前経でも分々の得益はあるとするところに相違点があることを明確にされており、教判・宗旨を述べられた御書であるといえる。この時期における大聖人は、天台附順の立場に立たされており、いまだ独自の法門を示されているには至っていないと理解が広く行われているが、十法界事においては、天台宗を超越した大聖人の文底肝心の法門が明確に示されており、そうした見方が正しくないことが明らかである。なお、本抄も特定の弟子檀那に与えられたものではなく、後の御述作のために準備された資料という趣が強い。

『爾前二乗菩薩不作仏事』(正元元年 1259)⇒大きく2つの問答から成り、初めの問答では、二乗不作仏の経教で菩薩の成仏は許されているかとの問いに対し、爾前権教では二乗の成仏がなければ菩薩の成仏もないことを示され、第二の問答では、二乗作仏がなければ菩薩の成仏もないことを示す正しい証文はあるかとの問いに対して、涅槃経・一乗要決・慈恩の心経玄賛・慈覚の速証仏位集から引用文をもって答えられている。本抄も法門に関する覚書として認められた趣が強く、特定の人に与えられたものでないことが明らかあである。

『災難対冶抄』(正元2年 1260)⇒冒頭に示されている通り「国土に大地震.非時の大風・大飢饉.大疫病・大兵乱等の種種の災難の起る根源を知りて対治を加う可きの勘文」である。ここでいう「勘文」とは、時の為政者に対する大聖人の諌暁書という意味である。本抄はこの主題に則った十七の問答からなっている。まず、当時の種々の災難に対し種々の祈請が行われているのに何の効果も現えないのは、仏語が虚妄になったのではないか、との疑いから始まる。これに答えて、当時の災難は人々が法華経を捨て去っている故に起きていることを示し、仁王経・法華経の文を引用して、人々が悪比丘の言葉を信じていることが、災難の原因になっていることを指摘されている。そして、その「悪比丘」とは法然であり、その選択集の流布が原因であることを示し、その他、問者の様々な角度からの疑問のひとつひとつ明確に解答されている。そして第14問答・第15問答には災難を止めるためには、まず謗法を治することが不可欠であることを涅槃経の文を引用して示されている。最後に御自身の立場に言及され、法然をこのようにまで強く責める理由として、謗法を治することが不可欠であることを、涅槃経の文を引用して示されている。最後に御自身の立場に言及され、法然をこのようにまで強く責める理由として、謗法のものを見て置いて責めないのは、仏法の中の怨であるとの涅槃経の文を引きつつ「予此の文を見るが故に仏法中怨の責を免れんが為に見聞を憚からずして法然上人並に所化の衆等の阿鼻大城に堕つ可き由を称す」と述べられている。このように本抄は、災難の原因は、人々が法然の悪法を信じていることにあることを示しており、その意味で災難興起由来と併せて、立正安国論の趣旨の原型が本抄にて示されているといえる。なお、本文では「勘文」とされているが、実際には対外的に提出されたものではない。本抄も立正安国論の準備的著述と考えられる。

『十法界明因果抄』(文応年 1260)⇒法華経の法師功徳品第十九で耳根の功徳を説いた部分のうち、声聞、阿修羅声・地獄声・畜生声・餓鬼声・比丘声・比丘尼声・声聞声・辟支仏声・菩薩声・仏声の十種の声を十法界の名目を示す文証とされ、十法界各界の因果を詳細に明かされている。とくに仏界については爾前経と法華経の戒の違いを立て分けられ、法華経こそ二乗七逆の者を含めた一切衆生を、一生のうちに成仏せしめるおしえであることを論じられている。このように本抄では一念三千の基礎となる十界論の考察が展開されており、一念三千の「宗旨」と法華経の「得益」を述べられた書となっている。

以上、大聖人が岩本実相寺で一切経の閲覧に入られてからの著述について概観してきたが、続いて『唱法華題目抄』について見ることにする。本抄は全体で15の問答から成っている。ここで各段の内容を答者の立場から要約すると次のようになる。

第1段 法華経の文義を弁えずとも、法華経を信じて謗法を犯さない者は悪道には堕ちない。

第2段 念仏者が「法華経は末代の機根に適わない」と主張しているのは謗法にあたる。

第3段 念仏の者は謗法の故に無間地獄に堕す。

第4段 法華経を誹謗しながら世間から智者として尊ばれている者こそ悪知識である。

第5段 その文証として法華経勧持品に「三類の強敵」が説かれている。そしてこの悪知識のために謗法の衆生が国中に充満している故に諸天善神は国を去り災難が起きているのである。

第6段 あなたは世間で智者とされている人間に惑わされやすいから、私のいうことを疑って信じようとしないのである。

第7段 仏法は依法不依人と説かれているように、人師の言葉ではなく経典に従うべきである。また了義経によるべきで不了義経に依ってはならない。法華経こそが了義経であり、諸経は不了義経である。

第8段 念仏でも往生できるという「諸行往生」の主張は権実雑乱の大謗法である。

第9段 天台は法華経と爾前経の関係について約部・約教の二判を立てたが、約部判における爾前を斥けるべきことは当然・約教判における「爾前の円」も斥けるべきである。

第10段 法華経を信ずる人は法華経八巻一巻一品あるいは題目を書いて本尊とすべきであり、行儀は本尊の前では坐立行であり、常の所行は南無妙法蓮華経と唱えるべきである。

第11段 法華経は諸経すべてを一経に収め、諸仏悉く妙法に収めており、妙法蓮華経を唱える功徳は莫大である。

第12段 諸宗の「智者」は「相手の機も弁えず折伏すると相手が地獄に堕ちる」というが、それは不軽菩薩が杖木瓦石の難を受けた例を挙げて反問すべきである。

第13段 末法においては相手が謗じようとも逆縁をもって法を弘めるべきである。

第14段 仏滅後、龍樹・天親は阿含・権大乗・実大乗の義を述べ、天台は一代聖教を大小・権実に分けたが、その他の人師は権実の区別を知らず、また権大乗の趣を出ていない。

第15段 法の正邪は法門の内容をもって判断すべきであり、利根や通力によるべきではない。

このように、各段の概要を見ると、全体は大きく三つから成っていることが分かる。すなわち第一段から第五段までは、念仏が謗法でることを指摘し、念仏の邪義の横行が災難の元凶であるとして、浄土教への破折を加えている部分である。この部分の趣旨のほとんど『立正安国論』の論師に重なりあっている。次に第6段から第11段は、本抄の中心的な部分で、依法不依人、依了義経不依了義経、ないしは約教・約部の二判に照らして法華経を根本とすべきことを明かされ、次いで立てるべき本尊と修行、更にその功徳を述べられている。更に第11段から第15段までは、末法の弘通の在り方と滅後の人師の正邪を判定する基準について示されている。

つまり、本抄の中心部分には、教判・宗旨・行法・得益の四つがすべて備わっていることが分かる。しかも、その四つが各別に説かれるのではなく、有機的な関連をもって示されており、その論旨の展開から、まさに本抄は、大聖人の法門を体系的に示された書であることがうかがえるのである。正嘉2年(1258)一代聖教大意から文応元年(1260)の立正安国論に至る諸御抄に見るかぎり、釈尊一代聖教の整理や一念三千の法理の確認、あるいは法然への浄土教への詳細な分析など、教判・宗旨・行法・得益のそれぞれについて部分的に示されることはあっても、教判・宗旨・行法・得益のすべてを示された体系的な著述は、本抄を除いては見られない。ここに『唱法華題目抄』の顕著な特徴があると拝することができる。

大聖人は、『一代聖教大意』から『唱法華題目抄』に至る過程を踏まえて『立正安国論』を完成されたのであるが、そこで安国論の概要を概略するならば、安国論では法然の浄土教の謗法が災難の元凶であることを指摘されるとともに、その解決の方途を示されるところにその元意があると拝される。それ以上のこと、つまり、立てるべき正法が何であるかということについては、安国論では「実乗の一善」と示されるにとどまり、その内容まで立ち入って示すことは敢えて控えられている。そこで、『唱法華題目抄』が教判・宗旨・行法・得益を含んだ総合的・体系的著述であるかを考えるならば『唱法華題目抄』こそ『立正安国論』では示すことを控えられた正法の実体を示された書であるということができよう。

いわば『立正安国論』が「破邪」の書であるのに対し『唱法華題目抄』は「顕正」の書である。その意味で本抄は、『立正安国論』と表裏一体の関係にあるといえる。北条時頼に対する国主諌暁は、『立正安国論』の上呈によって行われた。それに対し、実際には時頼側からの応答は示されなかったのである。しかし、安国論を上呈した場合、その諌暁に応えて、それでは大聖人のいう「正法」とは何かという「質疑」や「応答」が時頼側から返ってくる可能性も考えられたわけである。大聖人におかれては、安国論上呈に対して、幕府側からの「質疑」や「応答」があった場合に備えて、何の用意もされなかったとすることはむしろ不自然であろう。このように考えるならば『唱法華題目抄』をもって、大聖人が国主諌暁の重要部分として、時頼の応答に備えて用意された著述であると推定することもあながち不可能ではなかろう。ともあれ、日興上人が佐前(佐渡流罪以前)の御書の中で安国論と本抄を十大部として指定された事実は、本抄が第一回国主諌暁当時の大聖人の法門を代表する重書であるとともに、安国論と表裏一体の意義を持つことをうかがわせるのである。

(宮城県青年部「唱法華題目抄に学ぶ」より抜萃)

|

【法華題目抄】(ほっけだいもくしょう)

『法華題目抄』は、文永三年(1266年)正月六日、日蓮大聖人が四十五歳の御時、安房国(現在の千葉県)の清澄で認められた御書で、建長五年(1253年)四月二十八日に「南無妙法蓮華経」の題目を唱えられてから十三年目にあたる。日興門流の日寛上人(寛文五年・1665~享保十一年・1726)の文段では『法華題目抄文段』とあるが、『日蓮大聖人御書全集』での題号は『法華経題目抄』と記録されている。

本抄の対告衆については、古来から諸説があって定かではないが、日寛上人は房州天津の伯母御前と提示され、その文段次下に「彼の人は念仏の執情甚重なる人なり」とある。なお、御正筆は各所に散在しており、現存する断簡は十四片であるが、完本の古写本は陸前の妙教寺が所蔵する日興門流の日目上人(文応元年・1260~元弘三年または正慶二年・1333)の御写本が存在している。

本抄の初めに「根本大師門人 日蓮撰」のご署名があるが、根本大師とは伝教大師のことである。そして、その門人とのご署名が認められているのであるが、これは本抄が佐渡以前(佐前)の御書だからである。『三沢抄』にいわく「又法門の事はさどの国へながされ候いし已前の法門は・ただ仏の爾前の経とをぼしめせ」とあるように、佐渡御流罪以前に認められた法門は、日蓮大聖人の真意を尽くしたものではなく、外用の辺で説かれたからである。

また、日寛上人の文段には次のようにある。

根本大師とは伝教大師の事である。これすなわち根本中道建立の大師なるが故である。

問う、なぜ、根本中堂と名づけるのか。答う、法華止観の観心を根本とするが故である。ゆえに具には一乗止観院根本中堂というのである。また、報恩抄にいわく「日本の始第一の根本大師となり給う」と。この意は日本国の大師の根本なるが故に根本大師と名づけるのであろうか。この「日本の始第一」の文について報恩抄文段には次のように釈されている。「第一の言に就いて二義有り、一には最勝の極を第一と名づく、即最為第一の如し。二には衆次の首を第一と名づく、即序品第一の如し、今第一とは是れ衆次の首の義なり、当に知るべし、始第一とは是れ二字の意を顕わすなり、謂く前に望むるに、日本元初の大師なり、故に根本大師と云う。後に望むるに第一の大師なり、故に根本大師と云う。故に前後に望みて其の意を顕わすなり」と。

問う、伝教は迹化の菩薩であり、日蓮大聖人は本化の菩薩であるのに、どうして伝教の門人と号するのか。答う、本抄は佐渡以前の御書であるが故に、しばらく外相に準じてこのようにいったのである。しかし真実の姿は本化の菩薩であって、もし本抄で内証深秘の辺を明かすならば、どうして伝教の門人ということがあろうか。

およそ内証を論ずれば、聖人御難事に「天台・伝教は余に肩を並べがたし」と。下山御消息に「教主釈尊より大事なる行者を法華経の第五の巻を以て日蓮」と。百六箇抄に「久遠元始の天上天下・唯我独尊は日蓮是なり」と。このように日蓮大聖人は佐渡以前において、天台沙門とおおせられたことがある。これは当時の仏教界の大勢が天台宗をもって最高とした時代であったからである。大聖人が宗旨を建立されても、末法の御本仏としての御内証をお説きになるには時が必要であった。そのため大聖人は外用の立ち場で天台沙門と名乗り、立正安国論にもそのように署名されたのである。また四箇の格言にあるごとく東密・台密は破したが純天台宗は破されなかった。

|

また、『日蓮大聖人御書全集』の編纂を引き受けられた日興門流の日亨上人は『富士日興上人詳伝』で「建長五年、大聖清澄において宗旨建立の始めの四箇の格言のなかの真言亡国は、もっぱら東密を主とし、叡山よりこれに転向せる慈覚・智証以後の真言密経を併破されたるも、伝教・義真の純天台宗は破せられなかった。ゆえに立正安国論にも、天台沙門日蓮と署名して、天台門徒と称せられた。初期のいわゆる養利たん鈍の時代もあらわれたが、これは人の上で、所の上であって」と述べられている。

釈尊の予言のごとく、勧持品の二十行の偈を身業読誦され、竜の口の法難・佐渡流罪をもって発迹顕本されて、久遠元初の自受用報身如来の本地を顕わされた。発迹顕本された後は天台沙門ではなく、本朝沙門や釈子日蓮と申されているのである。また、佐渡においては「天台過時」とはっきりと破しておられる。もし、これらの点を見失ったならば、五老僧のごとく誤解を生じてしまうのである。

また、『富士一跡門徒存知の事』には、「五人一同に云く、日蓮聖人の法門は天台宗なり、仍つて公所に捧ぐる状に云く天台沙門と云云、又云く先師日蓮聖人・天台の余流を汲むと云云、又云く桓武聖代の古風を扇いで伝教大師の余流を汲み法華宗を弘めんと欲す云云。日興が云く、彼の天台・伝教所弘の法華は迹門なり今日蓮聖人の弘宣し給う法華は本門なり、此の旨具に状に載せ畢んぬ、此の相違に依つて五人と日興と堅く以て義絶し畢んぬ。」とある。結局、五老僧がこのような誤解を生じたのは、日蓮大聖人の仏法の奥底を覚知できなかったためであり、御書も文上の意義しか読み取ることができなかったからである。

本抄の冒頭には「南無妙法蓮華経」とお認めになっている。このことについて、日寛上人の文段では、「問う、始めに七字を置く、何の意ありや、答う、これ題中の題目及び入文に勘めるところの題目は俱にこれ口唱なることを顕すなり」と述べられている。すなわち、本抄の題号の「南無妙法蓮華経」の題目とは、唱題の義であり、本文に入って勧められている題目の唱題の義であり、これを顕さんがために、まず根本の首題をここに置かれたのである。

本抄の内容は大きく二つに分かれている。ただし、本抄は、佐渡以前の御著作であるため、文面は「権実相対」を用いられている。

日寛上人の本抄文段では「当抄の大意は佐渡以前文永三年丙寅・御年四十五歳の時の述作なり。故に文の面は権実相対の判釈なり、文は初め能唱の題目の功徳を明かし、次に所唱の妙法の具徳を明かす。是れ則ち能唱の功徳広大なる所以は、良に所唱の具徳の無量なるに由る故なり」と述べられている。前半は、題目を唱えることがいかに絶大な功徳があるかが明かされ、「問うて云く妙法蓮華経の五字」から終わりまでは、所唱の法体たる御本尊に、十方三世のあらゆる仏や経典の功徳が具わっていることが明かされている。

つまり、第一の能唱の題目の功徳を明かす段では、特に信心が根本であることが示されて、信心なくば、いかなる行も浮き草に等しい。信心こそ末法成仏の要諦であり、信心を根本として唱題していくならば、いかなる罪業も消し去り、無量の福徳を具えていくことができると明示されている。

ここでは、御本尊の名目はないが、三世十方の諸仏の一切の功徳を包含して、大宇宙をも摂する妙法の法体即御本尊の偉大さや広大さが説かれている。妙法蓮華経とは、単なる名ではなく八万法蔵なかんずく全宇宙の一切を包摂した根本の法理である。これを具現化されたのが御本尊であることを明言されている。

そして、御本尊は一部の人々のためのものでも一民族のためのものでもない。全民衆や全人類を等しく救い切っていく偉大な法体である。その証拠として悪人成仏と女人成仏を挙げ、特に女人成仏は絶対に妙法以外にはありえないことを強調されている。

江戸時代初期の「琳派」の創始者の一人で、陶芸家で書家でもあり、その書流が光悦流の祖と仰がれた本阿弥光悦(永禄元年・1558~寛永十四年・1637)が筆写した『法華題目抄』が京都本法寺に現存して重要文化財として指定を受けている。また、光悦の書については「寛永の三筆」(本阿弥光悦・近衛信尹・松花堂昭乗)の一人とも称された。

本阿弥光悦の祖父である本阿弥清信が足利義政によって獄舎につながれ、その獄中で日親(応永十四年・1407~長享二年・1488)と出会ったのを機に本阿弥家は熱心な「法華行者」になったと伝わっている。また、代々、刀剣の研ぎ・

ぬぐい・鑑定を専門としていた本阿弥家は、京都町衆の指導的な家柄でもあり、日親が本法寺を創建した折には、大檀那として資金面で協力をしたとも伝わっている。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十七年(2015年)十一月作成