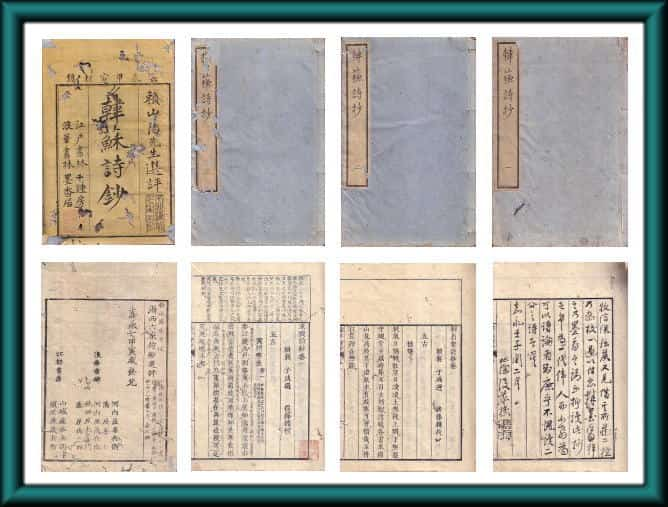

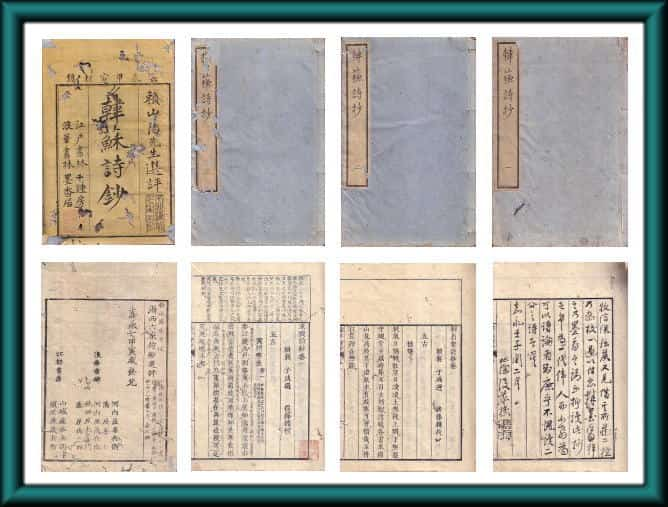

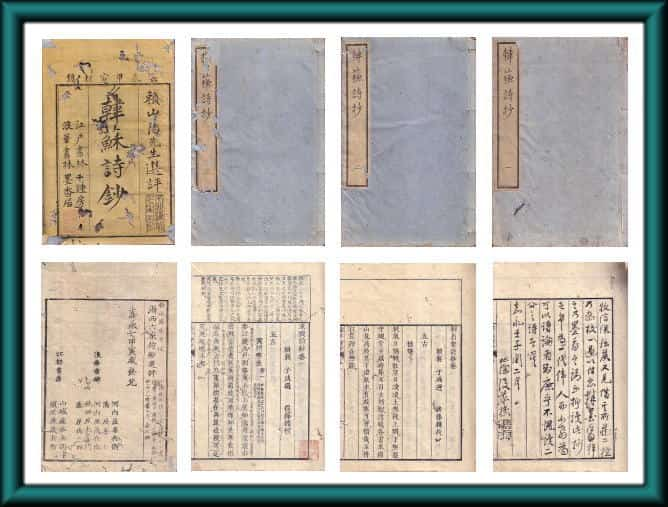

『韓蘇詩抄』(かんそししょう)

タイトル:韓蘇詩抄(かんそししょう)

著者:頼襄子成(頼山陽)

校:松陰後藤機

出版書写事項:嘉永七甲寅年(1854年)発行

江戸書林 千鍾房

浪華書林 墨香居

形態:三巻全三冊 和装大本(A6版)

浪華書肆:河内屋喜兵衛 藤屋善七 河内屋茂兵衛

秋田屋太右衛門 藤屋禹三郎

江都書房:山城屋佐兵衛 須原屋茂兵衛

目録番号:koten-0020009

『韓蘇詩抄』の解説

「韓蘇詩抄」の「韓」とは韓昌黎こと韓愈(かんゆ・768年~824年)を指し、「蘇」とは蘇東坡こと蘇軾(そしょく・1036年~1101年)のことである。

韓愈は、韓文公とも呼ばれ唐時代を代表する思想家・詩人である。唐宋八大家の筆頭に掲げられた韓愈が推進した古文復興運動は、当時の低級な崇仏思想を批判して儒教の復興を推進した運動でもあった。そのため崇仏思考の憲宗皇帝に疎まれ左遷された。その後、穆宗皇帝に認められて儒教復興に力を注いだ。六朝以前の古文に学ぶ古文復興運動に賛同した柳宗元と共に「韓柳」とも呼ばれ、韓愈の薫陶を受けた「韓門の弟子」と呼ばれる詩人たちを輩出したことでも有名である。

蘇軾は、号の東坡居士から蘇東坡とも呼ばれた北宋時代の政治家・詩人・書家である。特に、「前赤壁賦」「後赤壁賦」は有名である。「赤壁賦」は、三国志で有名な古戦場の「赤壁」を詠ったとされるが、実際はちがうようである。現代では蘇軾が詠んだ場所を「文赤壁」とし、古戦場の場所を「武赤壁」と呼んでいる。また、書家としても有名で、二大宗師と呼ばれる王羲之(おうぎし・303年~361年)と顔真卿(がんしんけい・709年~785年)の書風を学んだ。そして、「資治通鑑」の編者で有名な司馬光(しばこう・1019年~1086年)と激しい議論をしたことは有名である。そして、孤立した蘇軾は新法派が実権を握ると左遷追放された。

この書籍は、「頼山陽 関連目録」で紹介した頼山陽(安永九年・1780~天保三年・1832)が韓愈と蘇軾のお気に入りの詩を厳選して、常に枕元に置いていたという手抄である。また、160余年前に発行された貴重な書籍で、収蔵している機関も少なく、手に入れるのが難しかった思い出がある。

この書籍には以下の詩が掲載されている。そして、二つの詩をご紹介しよう。

韓愈 「秋懐」「雑詩四首」「調張籍」「齪齪」「路傍堠」「食曲河驛」

「宿曾江口示姪孫湘」「送李翺」「送石處士赴河陽幕」「醉贈張秘書」

「新竹」「奉和銭七兄曹長盆池所種」「初南食貽元十八協律」

「病中贈張十八」「汴州乱二首」「利剣」「山石」「雉帯箭」

「汴泗交流贈張僕射」「贈唐衢」「八月十五夜贈張功曹」

「謁衡嶽庿遂宿岳寺題門樓」「桃源行」「鄭羣贈簟」

「酬司門盧四兄雲夫院長望秋作」「和虞部盧四酬翰林銭七赤藤杖歌」

「石皷歌」「東方半明」「贈鄭兵曹」「古意」「天星送楊凝郎中賀正」

「聴頴師弾琴」「贈劉師服」「答張十一功曹」

「奉和庫部盧四兄曹長元日朝廻」

「晋公破賊囲重拜台司以詩示幕中賓客愈奉和」「左遷至藍關示姪孫湘」

「把酒」「酬馬侍郎寄酒」「題楚昭王庿」「湘中酬張十一功曹」

「題木居士」「聞梨花發贈劉師命」「入關詠馬」「橊花」「蒲萄」

「春雪」「盆池五首」「晩春」「風折花枝」「過鴻溝」

「奉和裴相公東征途經女几山下作」「和李司勲過連昌宮」

「次潼關先寄張十二閣老使君」「題臨瀧寺」

「夕次壽陽驛題呉郎中詩後」「早春翠水部張十八員外二首」

蘇軾 「黄州寒食」「秋懐」「初秋寄子由」「饋歳」「別歳」「守歳」

「東坡八首」「和子由記園中艸木十一首」「雨後行菜」

「送千乗千能兩姪遝郷」「宿臨安浄土寺」「竹」「雨中肴牡丹」

「題楊公春蘭」「高郵陳直躬處士畫雁」「罷徐州往南京馬上走筆寄子由」

「泛頴」「贈眼醫王生彦若」「新居」「送蘇伯固效韋蘇州」「游金山寺」

「臘日游孤山訪惠勤惠思二僧」「海市」「再過泗上」「泗州僧伽塔」

「大風畱金山兩日」「迩英講後賜御書進詩表謝」「河復」

「和李邦直沂山祈雨有應」「贈寫御容妙善師」「贈寫眞河充秀才」

「次韵王鞏獨眠」「與梁左蔵會飲傳國博家」「聴賢師栞」

「越州張中舎壽楽堂」「遺二古銅劔」「試院煎茶」「和銭安道寄惠建茶」

「豆粥」「四月十一日初食茘子」「書王定國所蔵烟江疊嶂圖」

「書韓幹牧馬圖」「韓幹馬十四匹」「書林逋詩後」「孫莘老求墨妙亭詩」

「次韵答舒教授観余所蔵墨」「書晁説之考牧圖後」

「書丹元子所示李太白眞」「次韵黄魯直畫馬試院中作」「武昌銅劍歌」

「秧馬引」「石皷歌」「聚星堂雪」「法惠寺横翠閣」

「月夜與客飲杏花下」「四時詞」「春菜」

韓愈の七言律詩の一つに、憲宗皇帝により左遷された折に詠った詩が掲載されている。この詩に纏わる逸話は以下の通りである。

「左遷至藍關示姪孫湘(左遷せられて 藍關に至りて 姪孫湘に示す)」

韓愈の姪孫つまり甥にあたる韓湘子は、中国では有名な八仙(八仙人)の一人で笛を法器として描かれている仙人である。韓愈に育てられていたが、酒飲みで放蕩ばかりやっていた。ある時突然姿を消し、暫らくして戻ったときにはぼろぼろの身となって帰ってきた。韓愈が学問を勧めると、「私の学問はあなたのとは違います」「私は草花をすぐ咲かすことができますよ」と言って、盆に牡丹を植えると直ぐに花が咲いた。その花弁には「雲横秦嶺家何在 雪擁藍關馬不前」と描かれていて、この意味は後になれば解りますと述べた。そして、韓愈は憲宗皇帝の怒りに触れ潮州(広東省潮安県)に左遷され藍関に至ったとき、突如韓湘子が現れ「牡丹の花弁に記した通りになったね」と云った。そこで韓愈は韓湘子の句に付け加えて以下の詩句を贈った。

【原文】

一封朝奏九重天 夕貶潮州路八千 欲為聖明除弊事 肯将衰朽惜残年

雲横秦嶺家何在 雪擁藍關馬不前 知汝遠來應有意 好収吾骨瘴江邊

【樹冠人 現代訳】

「一通の上奏文(上表文「論佛骨表」)を、朝に、王宮の皇帝に具申した。夕べには、八千里(中国の一里は約500m)離れた潮州に左遷された。聖明な皇帝のために、良くない事柄(宮中に仏舎利を迎えること)を除こうとして、上奏文を表し、あえて老いた身である余命を惜しもうか、いや惜しくはない。雲は秦嶺に横たわって、人家などは無さそうである。雪は藍田關を覆いかぶして、馬は進もうとしない。あなた(甥の韓湘)が遠い処からやってきたのは、きっとわけがあったのでしょう。きっと私の遺骨は瘴江(毒気のある川)のほとりに埋もれるから、しっかり拾ってくださいね。」

その後、二人は宿屋に到着したが韓湘子は韓愈に一粒の薬を渡して「瘴江の瘴気が漂う土地では、この薬を飲めば瘴気を防ぐことができるでしょう」と云い立ち去った。そして、韓愈はこの薬を飲んだが韓湘子の云う通り健康を保つことができた。

そして、蘇軾も左遷の人生を過ごしたが、身を極限の僻地に置いて謳い上げた詩が多い。ここに紹介する「游金山寺」は、蘇軾が運河を下って揚州の地に寄り、長江を渡って鎮江に至り、故郷にも帰ることも出来ない左遷旅に、鎮江の名勝である「金山寺(江天禅寺)」を訪問したときの詠詩である。なお、日本に伝わった「金山寺味噌」の由来は、日本の留学僧も訪問したこの金山寺説が有力である。

【原文】

我家江水初發源 官遊直送江入海 聞道潮頭一丈高 天寒尚有沙痕在

中冷南畔石盤陀 古來出没随濤波 試登絶頂望郷國 江南江北青山多

羈愁畏晩尋歸楫 山僧苦畱看落日 微風萬頃鞾文細 斷霞半空魚尾赤

是時江月初生魄 二更月落天深黑

江心似有炬火明 飛焔照山棲鳥驚

悵然歸臥心莫識 非鬼非人竟何物

江山如此不歸山 江神見恠驚我頑 我謝江神豈得己 有田不歸如江水

【参考】八仙(八仙人)について

八仙(八仙人)とは、道教における仙人の代表的存在である。描かれる場合はそれぞれ武器となる法器を持っているのが普通である。何仙姑(法器は蓮の華)・韓湘子(法器は笛)・鍾離権(法器は芭蕉扇)・曹國舅(法器は玉製板)・張果老(法器は魚鼓)・藍采和(法器は花籠)・李鉄拐(法器は瓢箪)・呂洞賓(法器は剣)の八人を指す場合が多い。そして、中国社会ではあらゆる階層の人々に愛され、陶器などの器や障子や掛け軸の題材として多用された。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十三年(2011年)十二月作成