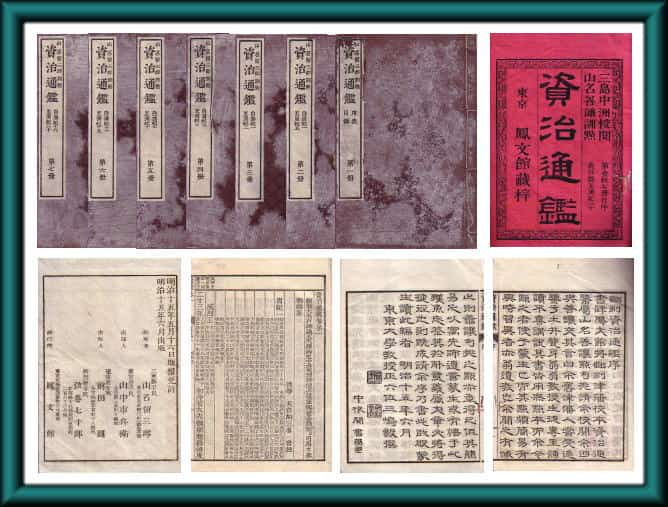

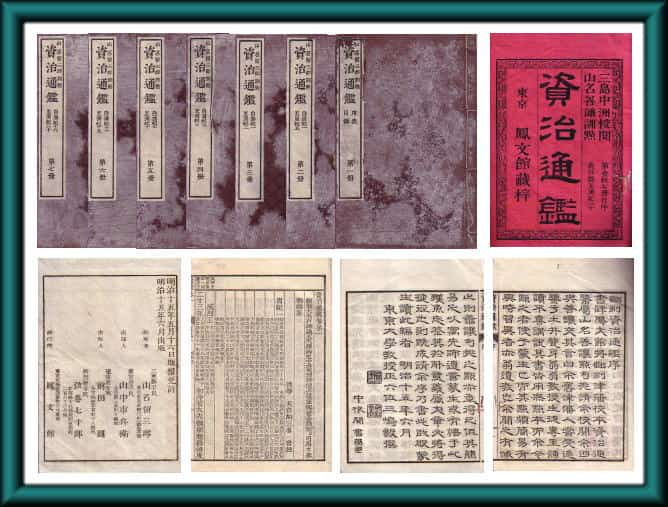

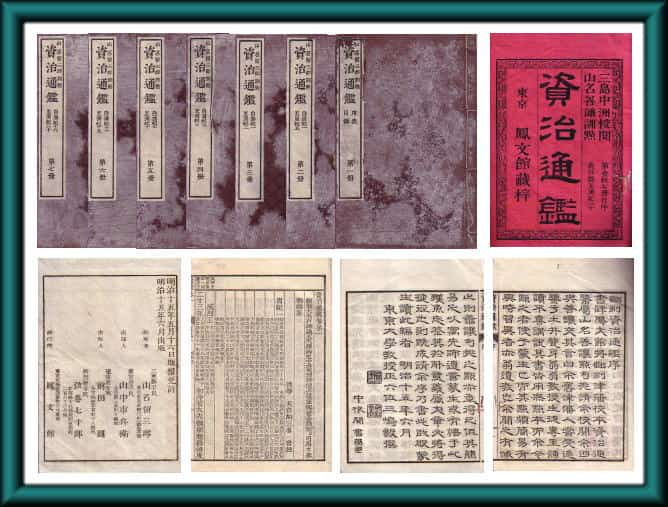

『資治通鑑』(しじつがん)

タイトル:資治通鑑(しじつがん)

著者:司馬光

音註:天台胡三省

校閲:三島中洲

出版書写事項:明治十五年(1882年)出版

形態:二十巻全七冊 和装大本(A6版)

訓点者:山名留三郎

出版人:山中市兵衛 前田圓 弦巻七十郎

印刷所:鳳文館

目録番号:koten-0020008

『資治通鑑』の解説

「資治通鑑」は、中国の北宋時代の司馬光(1019年~1086年)が編纂した編年体の歴史書である。戦国時代から北宋建国前までの1362年間(紀元前403年~959年)の歴史を収録して、全294巻の超大作である。この書籍は、実際の政治学を学ぶ参考書として、「貞観政要」などと共に帝王学の教科書となり盛んに読まれた。

編纂者の温国公こと司馬光は、中国の北宋時代の政治家・儒学者・歴史家で十九歳で進士に合格したエリート官僚である。「古文真寶」で紹介したように、保守派の司馬光は改革派の王安石と新法制定について大論争を展開したことで有名でもある。中国においては温国公の評判は頗る高いが、朱子学の隆盛と共に称賛する歴史が構築されたものと思われる。

今回紹介する「資治通鑑」は、第一冊には「序表・目録」、第二冊には「自周紀一・至周紀五」、第三冊には「自秦紀一・至漢紀二」、第四冊には「自漢紀三・至漢紀六」、第五冊には「自漢紀七・至漢紀十」、第六冊には「自漢紀十一・至漢紀十五」、第七冊には「自漢紀十六・至漢紀二十」を収録した周紀・秦紀・漢紀の全七冊である。また、南宋末期の天台胡三省が註釈をした書籍でもある。

梅澗こと胡三省(こさんせい・1230年~1287年)は、中国の南宋が元に滅ぼされた後には隠遁生活に入った。南宋末期に「資治通鑑」を熱心に研究して「資治通鑑音註」を著したことで有名である。その精度には定評があり、日本に移入された時には彼の音註付きで紹介されたようである。

「史記」から始まった歴史書が紀伝体で創作され隆盛していた時代に、「資治通鑑」は「春秋経」の編年体を模範にして編纂された。とにかく、劉恕(史学者)・劉攽(漢代史学者)・范祖禹(司馬光の門弟)など当時の最高学者を結集して、膨大な資料・史料を収集して資料集を作って編纂した。「君臣の言行録」「重要国事」などを整理して「臣光日」から始まる批評を展開している。格調高い文章で記載されていることもあり、「史記」と共に「二大歴史名著」と呼ばれている。

今回紹介する日本で発行された「資治通鑑」の編纂には、校閲を「西郷南洲遺訓」で紹介した三島中洲(文政十三年・1831~大正八年・1919)が担当し、訓点を担当した山名善譲こと山名留三郎が登場する。日本において「資治通鑑」は実学の参考書として、江戸時代の藩主・明治時代の政治家などに盛んに読まれた。特に、「漢紀」は重点的に講読されたようである。

三島中洲は津藩の齋藤拙堂(寛政九年・1797~慶應元年・1865)や松山藩の山田方谷(文化二年・1805~明治十年・1877)に学び、漢学塾「二松學舎」を創立した陽明学者である。また、東京帝国大学の教授も務めた。二松學舎は多才な人材を輩出したが特に夏目漱石(慶應三年・1867~大正五年・1916)が学んだことで有名である。なお、現在では漢学を専修できる大学は二松學舎大学のみである。

そして、山名留三郎は津藩で江戸初期から250年以上(慶長年間から安政年間まで)続いた私塾「修天爵書堂」を経営した山名家の子孫である。明治時代には留三郎が「資治通鑑」に訓点を付した学者として有名であった。また、当時の「陸軍士官学校」の教授を務め、教え子には長府藩出身で日露戦争の英雄である乃木希典(嘉永二年・1849~大正元年・1912)将軍がいた。なお、編著作には「錦絵脩身談」や「皇朝史要」などがある。

【参考】:「鳳文館」について

書肆「鳳文館」は、前田黙鳳(嘉永六年・1853~大正七年・1918)が東京の京橋に設立した書肆で、「資治通鑑」「史記評林」などの翻刻を手掛けた。黙鳳は、播州龍野に生まれ清国で金石学・書法を学び、明治・大正に活躍した書道家である。彼は、古典資料の蒐集に務め、書道界の発展に貢献した人物である。また、古銅器による篆書体を多用した作品が遺されている。大正時代の六名家の一人で、犬養木堂(安政二年・1855~昭和七年・1932)は黙鳳を「天下第一人者」と絶賛したと謂われている。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十三年(2011年)十一月作成