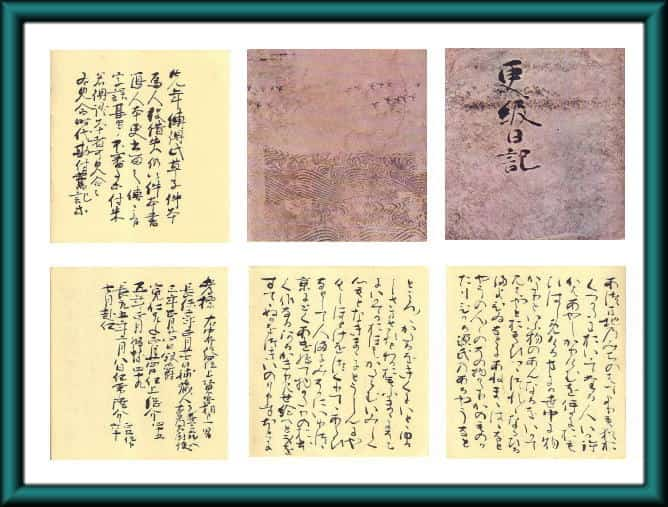

『御物 更級日記』(さらしなにっき)

タイトル:御物 更級日記(ぎょぶつ さらしなにっき)

出版書写事項:昭和四十六年(1971年)発行

形態:全一冊

筆:藤原定家

編者:橋本不美男

発行者:池田猛雄

発行所:笠間書院

目録番号:nihon-0010007

『御物 更級日記』の解説

「更級日記(さらしなにっき)」は、平安時代中期に菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ・寛弘五年・1008~康平二年・1059?)が執筆したと伝わる回想日記である。当時の女性の実名は不明であることが多いが、「更級日記」の著者も実名不明である。この回想録は、著者の十三歳から五十二歳ごろまでの約四十年間の生活環境をまとめて綴った平安時代を代表する女流日記文学である。

藤原定家(ふじわらのさだいえ・応保二年・1162~仁治二年・1241)が筆写した「更級日記」が「御物」(ぎょぶつ:皇室に伝来した所蔵品)として東山御文庫(京都御所内の東北隅に位置する皇室の文庫)に所蔵されているが、解説本には「本書は、皇室の数百年にわたる御所蔵図書であり、現在、京都御所内の御文庫に保管されている。」と記されている。今回紹介する「御物

更級日記」は、早稲田大学名誉教授で王朝和歌が専門分野の国文学者であった橋本不美男(はしもとふみお・大正十一年・1922~平成三年・1991)が編集した復刻版である。

藤原定家は、藤原道長(ふじわらのみちなが・康保三年・966~万寿四年・1028)の曾孫にあたるが、官位には恵まれず出世の道からは外れた存在であった。定家は、「新古今和歌集」と「新勅撰和歌集」の二つの撰者となり、私撰和歌集の「小倉百人一首」の撰者ともなった。そして、「源氏物語」「土佐日記」の書写にも関わり、日記文学で国宝ともなっている「明月記」(冷泉家時雨亭文庫蔵:「熊野行幸記」は有名)を遺している。

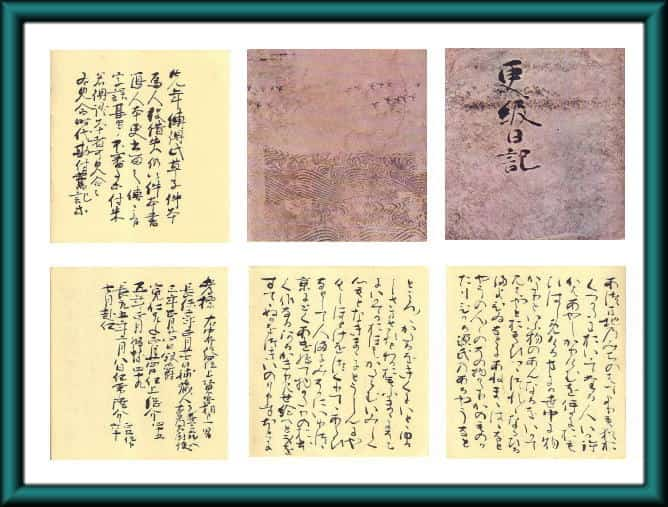

解説本によれば、「御物本の筆者が藤原定家であることは、筆跡からみて間違いあるまい。定家がこの更級日記を書写した経緯は、御物本の奥書に示されている。」と述べて、すなわち「先年傳得此草子件本為人被借失仍以件本書写人本更書留之傳々之間字誤甚多不審事等付朱若得証本者可見合之為見合時代勘付旧記等」とある。これによれば、現在の御物本は、定家所持本の再転写本で、親本にも誤写、本文不審の箇所がおおかったらしい。

そして、保存状態については、「外箱は黒漆ぬり印籠蓋桐箱、蓋の左上に 御物第五十八号第二類 と侍従職の整理用の小白紙をはり、箱身の鍵の箇所右わきに 定家御筆 更級日記 一帖 おなじく蓋わきの左端に 二十 と白紙に墨書されている。中箱も白木印籠蓋桐箱。中箱のなかに蜀葵・蜂地文の唐物緞子袋におさめられて内箱がある。内箱の蓋表は青海波に三日月(銀)の蒔絵、蓋裏・箱身のうちはともに梨地蒔絵である。」と説明されている。

菅原孝標(すがわらのたかすえ・天禄三年・972~没年不明)は、菅原道真(すがわらのみちざね・承和十二年・845~延喜三年・903)の子孫にあたる貴族である。尊卑分脈(そんぴぶんみゃく・「新編纂圖本朝尊卑分脈系譜雜類要集」:室町時代に集大成された系図集)によれば、正五位下・常陸介に任じられ、学問の家に生まれたが、文章博士・大学頭には就任していない。「更級日記」では、高齢で赴任する父との今生の別れの箇所は有名であるが、実際には無事に帰京したようである。

菅原孝標女は、祐子内親王(後朱雀天皇第三皇女)に仕えた女官でもあり、「蜻蛉日記」を著作した藤原道綱母(ふじわらのみちつなはは・承平六年・936~長徳元年・995)が才女の誉れも高い伯母であるところから、あらゆる生活環境が日記物の著作に大きな影響を与えたと思われる。また、「更級日記御物本」の奥書から「浜松中納言物語」などの作者とも伝えられている。ちなみに、孝標女に文学的な教養を与えたと思われる継母は、紫式部(むらさきしきぶ・生没年不詳)の娘で大弐三位の義理の姪にあたると伝承されている。

「更級日記」は、父の任国である上総国の「鄙(ひな:京の対義語で「田舎」の意味)」で暮らす田舎生活から脱出して、京に門出する場面から始まっている。

十三歳までの事情を、「東路の道の果てよりも、なほ奥つ方に生ひ出でたる人、いかばかりかはあやしかりけむを、いかに思ひ始めけることにか、世の中に物語といふもののあなるを、いかで見ばやと思ひつつ、つれづれなる昼間、宵居などに、姉・継母などやうの人々の、その物語、かの物語、光源氏のあるやうなど、ところどころ語るを聞くに、いとどゆかしさまされど、わが思ふままに、そらにいかでかおぼえ語らむ。いみじく心もとなきままに、等身に薬師仏を作りて、手洗ひなどして、人まにみそかに入りつつ、『京にとく上げたまひて、物語の多く候ふなる、ある限り見せたまへ』と、身を捨てて額をつき、祈りまうすほどに、十三になる年、上らむとて、九月三日門出して、いまたちといふ所に移る。」(現代訳)と綴っている。

私こと樹冠人が「更級日記」で特に印象に残ったことは、著者が仏門に入っていく経緯であった。

念願かなって上京した十三歳の乙女である著者は、物語に夢中で伯母から「源氏物語」五十余巻を貰い、昼夜を問わず読み耽ったようである。「更級日記」の中では、夢に黄袈裟を着た僧が出てきて「法華経の第五巻をよく習え」(女人成仏が説かれている提婆達多品を指す)と云ったが、心にも掛けず物語を読み耽ったことを、「まづいとはかなく あさまし」と自己批評している。

上京してからの物語読みについては、「はしるはしるわづかに見つつ、心も得ず、心もとなく思ふ源氏を、一の巻よりして、人も交じらず、几帳の内にうち伏して、引き出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。昼は日暮らし、夜は目の覚めたる限り、灯を近くともして、これを見るよりほかのことなければ、おのづからなどは、そらにおぼえ浮かぶを、いみじきことに思ふに、夢に、いと清げなる僧の、黄なる地の袈裟着たるが来て、『法華経五の巻を、とく習へ』と言ふと見れど、人にも語らず、習はむとも思ひかけず。物語のことをのみ心にしめて、われはこのごろわろきぞかし、盛りにならば、かたちも限りなくよく、髪もいみじく長くなりなむ、光の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめと思ひける心、まづいとはかなく、あさまし。」(現代訳)と綴っている。

【参考】 「藤原道綱母」について

藤原道綱母(ふじわらのみちつなはは・承平六年・936~長徳元年・995)は、平安時代中期の歌人で、摂政関白太政大臣の藤原兼家(ふじわらのかねいえ・延長七年・929~永祚二年・990)の妻であり、公卿の藤原道綱の母である。道綱母が著述した「蜻蛉日記」では、道綱はおっとりとした性格であると記されているが、弓の名手で宮中の弓試合で、少年道綱の活躍により旗色が悪かった右方を、引き分けに持ち込んだという逸話が記載されている。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十四年(2012年)八月作成