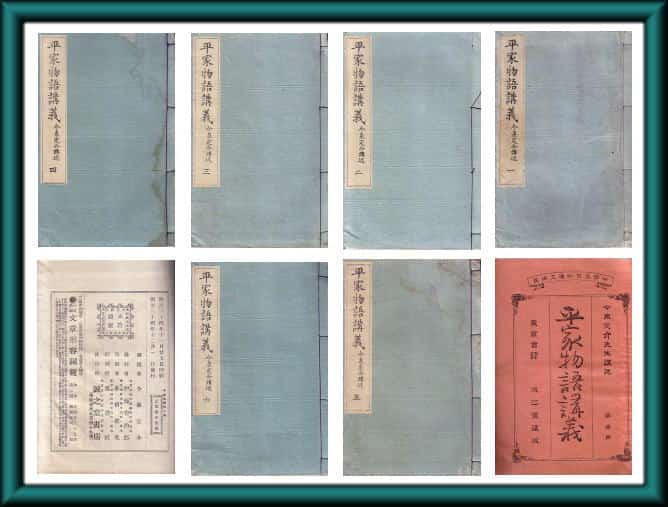

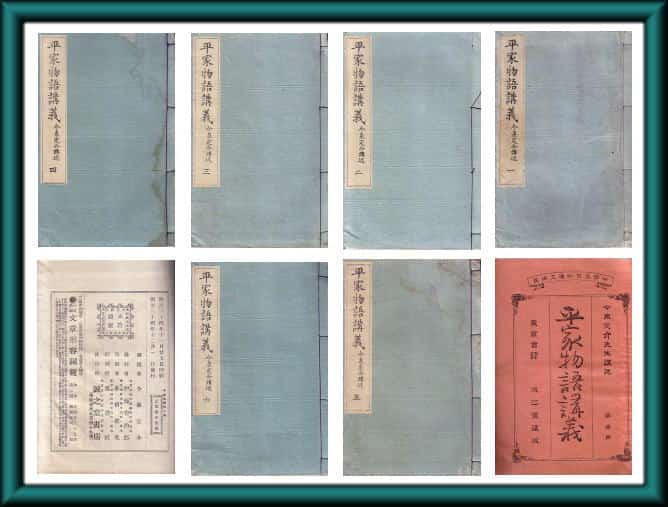

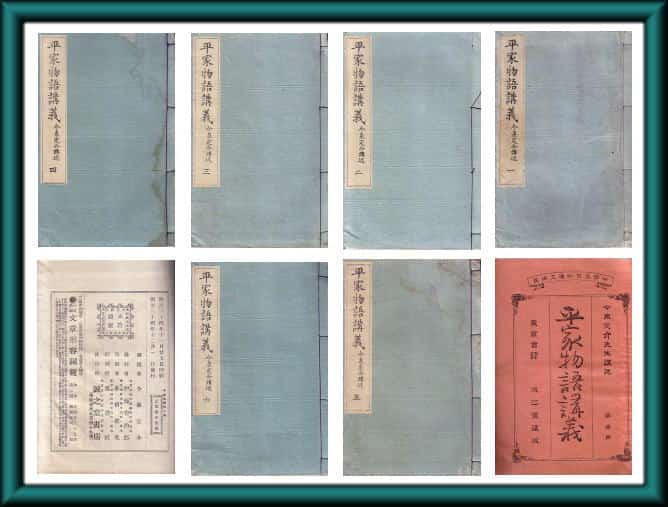

『平家物語講義』(へいけものがたりこうぎ)

タイトル:『平家物語講義』(へいけものがたりこうぎ)

講述者:今泉定介

出版書写事項:明治三十四年十二月一日(1901年) 初版発行

形態:十二巻全六冊 和装中本(A5版)

附録:灌頂巻

発行者:伊藤岩治郎

印刷者:多田栄次

印刷所:愛善社

発行所:誠之堂書店

目録番号:nihon-0020006

『平家物語講義』の解説

「平家物語」(へいけものがたり)は、平清盛(たいらのきよもり・元永元年・1118~治承五年・1181)が権勢を誇っていた平安朝末期を描いた軍記物語であるが、軍記・戦記物の性質上また合戦時期も考慮して、編纂当時は「保元物語」「平治物語」などと同様に「治承物語」と呼ばれた可能性が高いと考えられている。また、作者についても諸説あって定説が無く作者不詳である。

平清盛は平安時代末期の武家の棟梁である。伊勢平氏の血を受け継ぐ清盛は平民武官で初めて公卿および太政大臣に任命された存在であった。平家物語に「平氏にあらずんば人にあらず」と記されて、平氏の権勢のようすが世間に流布された。

現代の世間では武士が突然生まれたようなイメージを持たれているようであるが、日本古来から皇族公家内にも文官と武官の色分けは厳然と存在していた。つまり、「武」「戦」に関する精神・知識・技術の伝承は行われている。「平氏」の発祥は「桓武平氏」と呼ばれる通り、桓武天皇が源流で葛原親王が祖である。

また、上の図でもわかるように、この書籍の挟み紙には、武士の鎧兜などの衣装の分解図が添付されているが、当時の武士が戦場に出陣するまでの膨大な作業が想像でき、大変なエネルギーが必要であったことが窺われる。

「平家物語」は、平清盛が家を興こしてから、平家一族が海に亡ぶまで、平家の世の事跡を記したものである。「祗園精舎の鐘の聲 諸行無常の響あり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理を現す」との書き出しは特に有名であるが、保元・平治の乱で勝利した平家、源平合戦を経た武家の興亡、そして平安貴族と武家の相剋などを題材にした和漢混淆文の代表作である。そして、最終巻の「灌頂巻」では建礼門院徳子が後白河法皇に語った内容が記載されて締め括られている。

また、この物語は異本が甚だしく多く、「参考源平盛衰記」「角倉本」「真字本」「琵琶法師の語り本」など枚挙に暇がない。現在では平家物語などの「語り本系」と源平盛衰記などの「読み本系」の二系統に分類されている。いずれにせよ、源氏よりの偏見内容から考えても源氏が権勢を振るった鎌倉時代に編纂されたことは明らかであろう。

今回紹介する今泉定介が講述した「平家物語講義」は、この当たりの経緯を詳細に解題した講義本である。また、この「平家物語講義」は明治時代の中学教育の和漢文講義の一環として出版された書籍である。「解題」の後に、全十二巻で構成され、最後の「灌頂巻」は特に詳細に講述されている。

講述者である今泉定介(定助・いまいずみさだすけ・文久三年・1863~昭和十九年・1944)は、明治時代は国文学研究に励んだ古典学者であったが、大正時代には実践的神道論に影響を受け、「皇道」と呼ばれる思想を普及させた神道思想家であった。定介は昭和時代前半の国民に精神的影響を与えた一人で、彼の影響力は軍国時代当時の軍人・政治家・財界人にも及び「憂国慨世の神道思想家」と呼ばれた。しかし、戦時中の政府による海外神社政策や軍政策には断固反対を唱えたことは有名であった。日本大学構内に「皇道学院」を設立して社会教育の実践を続け、膨大な講義著作を生み出した。なお、現在では日本大学構内に「今泉研究所」が設置されている。

「平家物語講義」の今泉定介の解題によれば、作者の候補者が以下の四人存在するとある。

①兼好法師の「徒然草」に、後鳥羽院の御時、信濃前司行長、稽古のほまれありけるが、楽府の御講義の番にめされて、七徳の舞を二つ忘れたりければ、五徳冠者と異名をつきにけるを、心うき事にして、学問をすてて遁世したりけるを、慈鎭和尚、一芸あるものをば、下部までも召しおきて、不便にせさせ給ひければ、此の信濃の入道を扶持し給ひけり、此は行長入道、平家物語を作りて、生佛といひける盲目に教へて、かたらせけり、さて山門の事を、ことにゆゆしくかけり、九郎判官のことは、くはしく知りてかきのせたり、蒲冠者のことは、よく知らざりけるにや、おほくの事どもをしるしもらせり、武士の事、弓馬のわざは、生佛、東国のものにて、武士にとひ聞きてかかせけり、かの生佛がうまれづきの聲を、今の琵琶法師は学びたるなり。

之によれば、此の書は、行長の作なり、さて行長といふは、いかなる人か、徒然草の解釈には、皆、伝記詳かならずといへり、因りて考ふるに、尊卑分脈(室町時代初期までに完成した氏姓調査の基本書籍)に、中山中納言顕時の孫、治部太輔行隆の子、下野守行長といふあり、此の人なるべしと覚ゆ。

②尊卑分脈、葉室時長の条に、平家物語作者の随一也と見えたり、此の時長は、行隆の弟、左衛門佐盛隆の子にて、即ち前の行長と、従弟にあたる人なり。

③臥雲日件録(相国寺の僧・瑞渓周鳳の日記)に瞽者最一の語を載せて、為長の作とし、又、薰一の語を載せて、平大納言時忠文事を録し、悪七兵衛景清事を録し、おけるを、其の後三位為長捃拾して、これを集め、玄惠法印剪裁して一書と為す。

凡そ相共に評論するもの三十四人、但し時忠景清は、此の外なり、又、平家物語十二巻は、留めて播州にありしを、後に性佛といふもの之を音曲にのぼせて謡へりとあり、此の為長は、菅原の為長なるべし、さらば、高辻氏の祖、是綱の曾孫にて、参議正二位に陞り、後嵯峨天皇の寛元四年に薨ぜる人なり。

④ある説に、桂大納言光賴の作といへり、然れども、光賴は、長寛二年八月十四日に出家し、承安三年正月五日に薨ぜり、此の物語は、其の以後の事も見えたれば、光賴の作にはあらざるべし。

以上四説のうち、第四は、殆ど根拠なきが如し、他の三説は、おのおの後証ありて、今日より是非を判定すべかざる事勿論なり。但し徒然草は行長といひ、日件録は為長といふも、編なりて、瞽者性佛に授けて、語物と為すといへるは一なり、又、尊卑分脈の時長も、二人にまぎらはしき名なり、因りて思ふに、もとは一人なりしを、おのおの聞く所に拠りてこれを伝へ、終に此の異を致せるものなるべし。

俗間に平家勘文(琵琶法師の当道座の記録文)と称する一冊あり。六人の作者を載せたれども、謬妄おほくして信ずるに足らぬものなり。

なお、附録の「灌頂巻」とは、密教系諸宗の法脈伝授である「灌頂」に準えた平曲の演目名である。晩年の建礼門院徳子が後白河法皇に語った内容が掲載されている。この巻は建礼門院の晩年を描いた平曲の五曲をさすが、琵琶法師の当道座などでは、秘伝として免許皆伝のようにして相伝されたようである。「灌頂巻」は平曲の最高位に位置し、約二百曲もある平曲すべてを習得した段階で香を焚いた席で伝授されたようである。

建礼門院徳子(久寿二年・1155~建保元年・1213)は、平清盛の娘で、高倉天皇の中宮で、安徳天皇の国母である。平氏が滅亡した壇ノ浦の戦いで捕らえられ、文治元年(1185年)ごろ、吉田山の荒れ果てた草庵(坊)に入り、東山の長楽寺(頼山陽の墓も現存)で安徳天皇の形見の直衣(幡として長楽寺に現存)を布施として出家した。そして、京都の大地震の後、女院は人目を憚り北小原山(大原)の鄙にある寂光院へ移って、平家一門の菩提を弔った。

「灌頂巻」には建礼門院徳子の晩年を以下のように記載している。

①女院御出家の事

「建礼門院は、東山の麓、吉田の邊なる所にぞ立ち入らせ給ひける、中納言の法印慶惠と申しける、奈良法師の坊なりけり。(中略)かくて女院は、文治元年五月一日の日、御髪おろさせ給ひけり。」

「女院は、十五にて女御の宣旨を蒙り、十六にて后妃の位に備り、君王の傍に侍はせ給ひて、晨には朝政を勤め、夜は夜を専にし給へり。二十二にて、皇子御誕生あって、皇太子に立ち、位に即かせ給ひしかば、院號蒙らせ給ひて、建礼門院とぞ申しける。入道相国の御女なる上、天下の国母にましませば、世の重くし奉る事斜ならず、今年は二十九にぞならせましましける。」

「郭公花たちばなの香をとめてなくはむかしの人ぞこひしき」

②小原への入御の事

「去んぬる七月九日の日の大地震に、築地もくづれ、荒れたる御所も傾き破れて、いとど住ませ給ふべき御たよりもなし、録衣の監使、宮門を守るだにもなし。(中略)或女房の吉田に参って申しけるは、是より北小原山の奥、寂光院と申す所こそ静に候へとぞ申しける。(中略)文治元年九月の末に、かの寂光院へ入らせおはします。」

「さて、寂光院の傍に、方丈なる御庵室を結ひて、一間をば佛所に定め、一間をば御寝所にしつらひ、晝夜朝夕の御勤、長事不断の御念佛怠る事なくして、月日を送らせ給ひけり。」

「岩根ふみ誰かは訪はん楢の葉のそよぐは鹿のわたるなりけり」

③小原御幸

「かかりし程に、法皇は文治二年の春の頃、建礼門院の小原の御住居、御覧ぜまほしく思し召されけれども、二月三月の程は、嵐烈しく餘寒も未盡きず、峯の白雪絶えやらで、谷のつららも打ち解けず、かくて春過ぎ、夏立ちて、きた祭も過ぎしかば、法皇夜をこめて、小原の奥へ御幸なる。」

「池水にみぎはのさくら散りしきて波の花こそさかりなりけれ」

「さてかなたこなたを叡覧あるに、庭の千草露重く、籬に倒れかかりつつ、外面の小田の水越えて、しぎ立つひまも見え分かず、女院の御庵室へ入らせおはしまし、障子を引きあけて叡覧あるに、一間には来迎の三尊おはします。中尊の御手には、五色の糸をかけられたり。左に普賢の畫像、右にぜんたうくわしやう(善導和尚)、並に先帝の御繪をかけ、八軸の妙文(法華経)、九帖の御書も置かれたり。」

「思ひきやみ山の奥にすまひして雲井の月をよそに見んとは」

④六道の沙汰の事

法皇仰せなりけるは、「悲想之八万劫なほ必滅の憂にあい、欲界の六天、いまだ五すゐの悲を免れず、喜見城の勝妙の楽中間禅之高臺閣、夢の中の果報、又幻の間の楽、既に流轉無窮なり。車輪の廻るが如し。天人の五すゐの悲、人間にも候ひけるものかな。さるにても、誰か言訪ひ参らせ、何事につけても、さこそ古をのみこそ思い召し出づらめ。」と、

女院涙をおさへて申させ給ひけるは、「今かかる身になり候ふことは、一旦の歎申すに及び候はねども、後生菩提のためには、喜と覚え候ふなり。忽に釈迦のゆいていに連り、かたじけなくも弥陀の本願に乗じて、五障三従の苦を遁れ、三時に六根を清めて、一筋に九品の淨刹を願ひ、専ら一門の菩提をいのり、常には志やうじゆの来迎を期す。いつの世にも忘れ難きは先帝の御面影、忘れんとすれども忘られず、忍ばんとすれとも忍ばれず、恩愛の道程悲しかりけることはなし。されば彼の菩提のために、朝夕の勤怠る事候はず。是も然るべき善知識と覚え候ふ」と、

法皇仰せなりけるは、「それ我が国は、ぞくさん邊土なりといへとも、かたじけなくも十善の餘薫に答へ、萬乗の主となり、隨分一として心に叶にずといふことなし、就中、佛法流布の世に生れて、佛道修行の志あれば、後生善所疑あるまじき事なれば、人間のあたなるならひ、今更驚くべきには候はねとも、御有様見参らせ候ふに、せん方なくこそ候へ」とて、御涙せきあへさせ給はず。

そして、女院は重ねて平家一門が海に滅んだ行状を語った。

⑤女院御往生の事

「いざさらば涙くらべんほととぎすわれもうき世に音をのみぞなく」

徳子の崩年については、「平家物語」では「建久二年(1191年)二月中旬、一期つひに終らせ給ひけり」とあるが、「歴代皇紀」などには「建保元年(1213年)十二月十三日崩年五十九」とあり現在ではこの説が通説である。

なお、最終行に「この人々は終には、龍女 正覚の跡を追ひ、韋提希夫人の如くに、皆往生の素懐を遂げけるとぞ聞江し」とあり、「この人々」とは、女院の付き人であった。

私こと樹冠人にとっては、平安時代末期の女人の思いが表現されていて、この最終行は感慨深く読んだ思い出がある。

「龍女 正覚の跡を追ひ」とは、法華経提婆品に、龍女が正覚の跡を追い八歳の時に即身成仏したことが説かれていることを表現している。つまり、龍宮城の婆竭羅龍王の女・龍女が龍宮で文殊菩薩から法華経を聞き、即座に悟りを得て霊鷲山に詣で、女人の身ながら仏果を得た故事である。

「韋提希夫人の如く」とは、釈尊在世の時、頻婆娑羅国王の太子・阿闍世が悪友の提婆達多に唆され父王を殺そうとしたのを韋提希夫人が夫王を保護して天寿を全うした故事を譬えている。

ここに登場した二人の女房の一人を龍女に、もう一人の女房は死すべき命を遂に往生の本望を遂げたものを譬えたものである。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十五年(2013年)六月作成