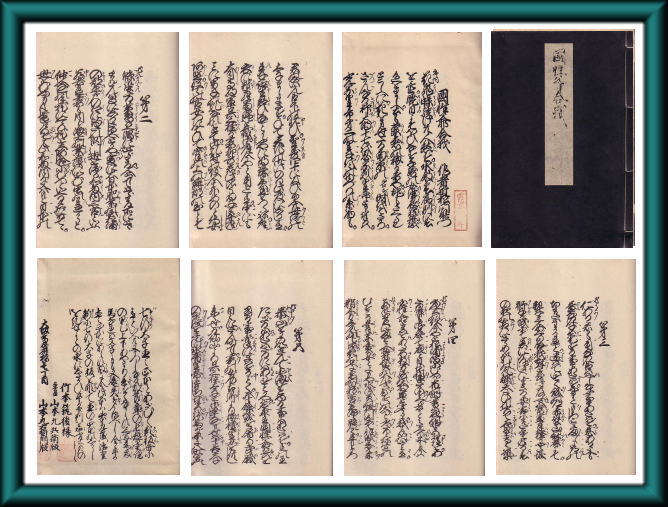

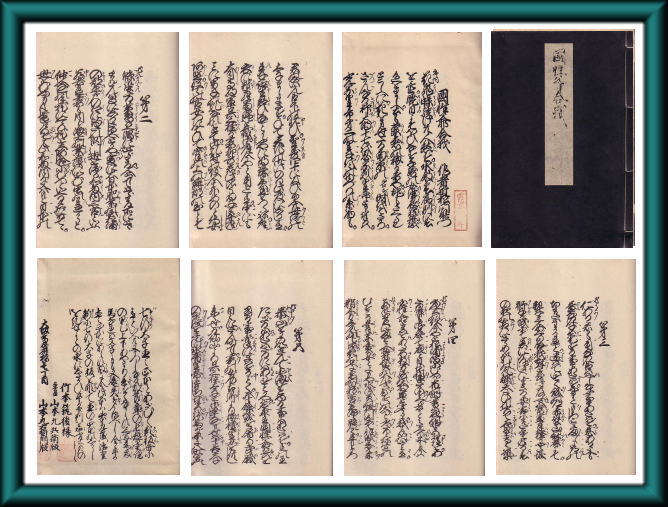

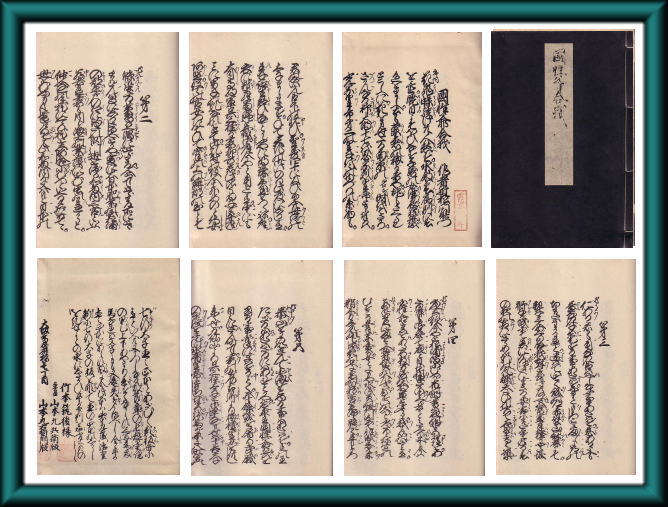

『国性爺合戦』(こくせんやかっせん)

タイトル:『国性爺合戦』(こくせんやかっせん)

作者:近松門左衛門

形態:全一冊 和装大本(A4版)

発行:竹本筑後掾

正本屋 山本九兵衛

山本九右衛門

目録番号:win-0090008

『国性爺合戦』の解説

『国性爺合戦』(こくせんやかっせん)は、父が中国人で母が日本人の国姓爺こと鄭成功(1624年~1662年)が台湾を拠点にして明朝の復興運動を行った実話を参考に、江戸時代初期に近松門左衛門(ちかまつもんざえもん・承応二年・1653~享保九年・1725)が「国姓爺」を「国性爺」に変えて主人公として脚色した人形浄瑠璃本である。

明朝の復興運動を行った鄭成功は明朝再興を果たす事なく死去したが、台湾独自の政権を打ち立てて台湾発展の基礎を築いたために、現代では台湾人の精神的支柱や象徴として崇拝されている。史実では国姓爺と呼ばれた鄭成功を題材に、これを脚色して和藤内(鄭成功)が異母姉の夫の甘輝との同盟を結ぶ「甘輝館」が有名であった。

当初は史実通り『国姓爺合戦』であったが、話は創作であるため、「姓」を「性」と変え『国性爺合戦』に直したようである。鎖国下において貿易を認められていた隣国の中国に題材を求め、中国人と日本人の混血である主人公は非常に人気を集め、正徳五年(1715年)に大坂の竹本座で初演され、結果的に三年越し十七ヶ月続演という記録を打ち立てた。後には歌舞伎でも公演され色々と影響を与えた。

江戸時代初期に、人形芝居が三味線音楽や浄瑠璃と結びついて人形浄瑠璃が生まれたとされているが、人形浄瑠璃は、近松門左衛門や紀海音(きのかいおん・寛文三年・1663~寛保二年・1742)といった優れた才能によって開花した。人形浄瑠璃座では竹本座を大坂に開いた竹本義太夫(たけもとぎだゆう・慶安四年・1651~正徳四年・1714)が有名である。

今回紹介する人形浄瑠璃本には、竹本筑後掾とあり、京都の正本屋の山本九兵衛と大坂高麗橋に開業して竹本座の浄瑠璃本の版権を独占した息子の山本九右衛門から出版されたものを復刻したものである。竹本筑後掾とは、浄瑠璃の太夫の芸名に国名と共に用いる語で、掾(じょう)とは、日本の律令制下の四等官制においては国司の第三等官を指し、江戸時代中期以後は特に浄瑠璃太夫の称号となった。

今回の人形浄瑠璃本の『国性爺合戦』は、独特な太文字で縦に書かれており、文字の右肩に付されたアクセントを表すゴマ譜と、音の高低や音色を示す「ウ・上・中」などや台詞と語りの区別を表す「詞・地」や舞台転換を示すものなどの文字譜を見ることができる。

近松門左衛門は、江戸時代初期に活躍した浄瑠璃本や歌舞伎本の作家であった。越前国(現在の福井県)出身の武士である杉森信義の次男として生まれ、本名は杉森信盛であったが平安堂・巣林子・不移山人などと号した。母は医者の家系で福井藩第三代藩主の松平忠昌の侍医であった岡本為竹法眼の娘の喜里である。

近松が晩年に書いた辞世文によれば「代々甲冑の家に生れながら武林を離れ、三槐九卿に仕へ咫尺し奉りて」とあり、青年期に京都において位のある公家に仕え暮らしたと推測され、その間に修めた知識や教養が後には浄瑠璃本を書くのに役立ったと思われる。そして、その公家に仕える暮らしから離れ、当時京都で評判の浄瑠璃語りの宇治嘉太夫(宇治加賀掾・寛永十二年・1635~正徳元年・1711)のもとで浄瑠璃を書くようになった。

『日蓮大聖人御傳記』でも紹介したように、近松は法華行者として文学作品ともいえる『いろは日蓮記』や『日蓮記児硯(ちごすずり)』や浄瑠璃本の『日蓮大上人御一代記』を著述した。近松の辞世の歌としては「それぞ辞世 さるほどにさても そののちに 残る桜が 花し匂はば」「残れとは 思ふも愚か 埋み火の 消ぬ間あだなる 朽木書きして」の二首が残っている。なお、近松忌の「巣林子忌」「巣林忌」は冬の季語となっていることは有名である。

また、尼崎の広済寺再興に講中として加わった。墓所は大阪市の法妙寺境内にあったが、法妙寺は大東市寺川に移転し、近松の墓だけが旧地に留まった。ただし、移転した法妙寺にも近松の墓が建てられており国の史跡指定を受けている。他には広済寺にも供養墓があり、葛飾北斎も信仰していた東京の法性寺にも供養碑が存在している。

近松の浄瑠璃本には『国性爺合戦』以外に、『出世景清』『曽根崎心中』『兼好法師物見車』『堀川波鼓』『碁盤太平記』『冥途の飛脚』『嫗山姥』『大経師昔暦』『平家女護島』『心中天網島』『女殺油地獄』などが有名である。また、狂言として『国性爺後日合戦』『唐船噺今国性爺』も書いたが、いずれも前作の人気には及ばなかったようで、現在では歌舞伎と文楽ともに二段目の「千里が竹」と三段目がよく上演される。

歌舞伎では錦祥女の流した血が川に流れる場面を「紅流し」と呼び、国性爺が「南無三 紅が流れた」と被っていた笠を脱ぎ捨て、石橋の上で大見得を切るという荒事風の演出が名高く、市川團十郎代々のお家芸となっている。また、獅子が城での国性爺と甘輝との対決は両者とも座頭級の俳優が共演して火花を散らすのが見どころである。

十八世紀中頃の江戸中期には、福内鬼外こと平賀源内(享保十三年・1728~安永八年・1780)が登場して江戸浄瑠璃を普及させ、寛政年間には初世植村文楽軒が歌舞伎の人気に押されて荒廃しつつあった人形浄瑠璃の伝統を引き継ぎ座を作り再興させ、三世の植村文楽翁の時に「文楽座」を名乗った。

明治時代には、「文楽座」が唯一の人形浄瑠璃専門の劇場となったことから、人形浄瑠璃の代表的存在となった。後には文楽座は松竹の経営となり文楽の興行を行うこととなったが、松竹は文楽から撤退し、文楽座も朝日座と改称した。現在では文部科学省やNHKの後援を受けた財団法人文楽協会が発足し、文楽界は再統一され再出発した。

【国性爺合戦の構成】

「国性爺合戦」において、主人公である「和藤内」は、超人的活躍で明朝の復興に尽くす実在の人物である鄭成功(国姓爺)がモデルで、中国人を父に日本人を母に持つ「延平王国性爺鄭成功」であることは前述した。和藤内とは、「和(日本のこと)でも藤(唐・中国のこと)でも内(無・ない)」という洒落た名前であるが、明の忠臣で和藤内の父である「鄭芝龍」も素晴らしい活躍をする。

一段目⇒明朝第十七代で最後の皇帝である崇禎帝の后である華清は臨月だったが、そこに華清を賜れと韃靼王の使者がきた。佞臣の李蹈天は賛成するが、忠臣の将軍である呉三桂は反対する。李蹈天は自らの左目をくりぬいて使者に渡し、当座を切り抜ける。この功に皇帝は妹を李蹈天に与えようとするが妹の栴檀皇女が承諾しない。

皇帝は官女に梅と桜の花を持たせて戦わせ、梅が勝ったら承諾するようにと命ずる。この花戦の最中に韃靼の軍が宮廷に攻め入るが、李蹈天が裏切ったのであった。皇帝は李蹈天に殺害され、華清妃は呉三桂の手引きで逃れるが、海登の湊でついに砲弾に倒れる。呉三桂は死んだ妃の腹から皇子を取りだし、代わりに殺した我が子を身代わりとして腹に入れ、栴檀皇女は呉三桂の妻である柳歌君に守られながら海に逃れた。

二段目⇒栴檀皇女が小舟で平戸に打ち寄せられたのを明の元役人で忠臣の鄭芝龍が見つける。鄭芝龍は二十数年前に勅旨により日本に渡って、この地で漁師として老一官を名乗り、日本人の妻をめとっていた。老一官夫婦と子の和藤内は、和藤内の妻小むつに栴檀皇女を預け、明朝の復興のために中国へ渡る。

一方、鄭芝龍が大陸に残した先妻の渚との娘である錦祥女は、韃靼の将軍である甘輝の妻となっていた。三人は、甘輝に協力を求めるため、甘輝の館である獅子ヶ城へ向かう。三人は二手に分かれたが、和藤内と母は千里ヶ竹に迷い込む。ここで虎を退治した和藤内は、韃靼兵を手下にしてしまう。

三段目⇒三人は獅子ヶ城にたどり着く。警護は対面を許さなかったが、楼門に登った錦祥女は、三人との対面を果たす。錦祥女は老一官が父であることを確認するが、甘輝は不在であった。警護により三人が城内に入ることは拒絶されるが、母だけは縄付きとなることを条件に館に入ることを許される。錦祥女は甘輝が味方するかどうかを、味方するなら白粉を、そうでなければ紅を堀に流すことで合図することにした。

城に帰った甘輝は、「いったん韃靼の王に忠誠を誓った者が、妻の縁で味方になっては義が立たない。そう言われないようにするためには、味方になるのなら、錦祥女を殺してからだ」と答える。しかし甘輝は妻を殺せない。錦祥女は紅を流す。

怒った和藤内は甘輝の城へ向かうが、紅と思ったものは錦祥女が自害して流した血であったことを知る。さらにその母の渚(和藤内の母とするものもある)も後を追って自害した。妻の情に心を打たれた甘輝は韃靼征伐を決心し、和藤内に「延平王国性爺鄭成功」の名を与える。

四段目⇒神意を得た小むつは栴檀皇女とともに平戸から中国浙江省の松江の湊に渡る。一方、呉三桂は皇子をかくまい、山中で暮らしていた。そこに鄭芝龍と小むつと栴檀皇女が現れる。敵兵に攻められるが、雲の掛橋の計略によって難を逃れる。

五段目⇒和藤内・甘輝・呉三桂が竜馬ヶ原で再会する。そこに鄭芝龍が韃靼を攻めに南京城に向かったという知らせが入る。一同は後を追い、南京城を攻める。ついに敵の韃靼を倒して、皇子を位につけた。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

令和二年(2020年)五月作成