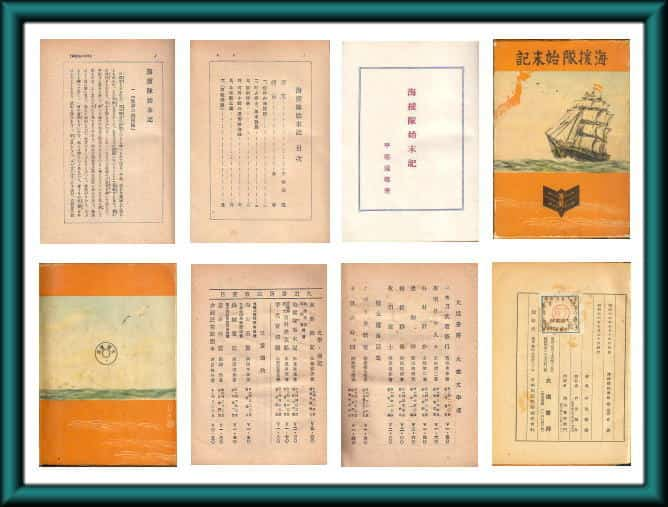

『海援隊始末記』(かいえんたいしまつき)

タイトル:海援隊始末記(かいえんたいしまつき)

著作者:平尾道雄

出版書写事項:昭和十六年(1941年)七月二十日 初版発行

形態:一巻全一冊 (B6版)

発行者:戸田城外

印刷者:西川喜右衛門

発行所:大道書房

配給元:日本出版配給株式会社

目録番号:win-0030008

『海援隊始末記』の解説

著者の平尾道雄(明治三十三年・1900~昭和五十四年・1979)は、山内家の家史編集所で幕末維新の歴史を研究していた学者である。著書では、『陸援隊始末記』『容堂公記伝』『子爵谷干城伝』『戊辰戦争』『新選組史』などが有名で、幕末維新を克明に正確に伝えた一人でもある。

特に、坂本龍馬(天保六年・1836~慶應三年・1867)に関しての研究は有名で、第二次世界大戦前に戸田城聖先生が経営していた「大道書房」との関わりも有名である。戦後は、土佐史談会に参画し「土佐史談」の復刊に力を注ぎ、古文書研究会や地方史研究会を結成し、後学の育成に努めている。また、高知新聞社にも関わっている。現代では、坂本龍馬に関する書籍が雲霞の如く発刊されているが、著作発表においては必ず、平尾道雄の書籍を通過しなければならない程、重要視されている人物である。

なお、平尾道雄が自費出版した『新選組史』を世に出した時には、「勝海舟」などの著者で有名な子母沢寛は、「穴があらば入りたい気持ちになった。広く正しい平尾君の研究の前に私の著書(新撰組始末記)は、ただ恥を曝しているやうなものであった。」と、松浦玲(講談社学術文庫の「氷川清話」などの編者)に語ったという。また、『海援隊始末記』の序文にも正々堂々とそのことを記載している。

今回紹介する書籍は、戦前の昭和十六年(1941年)に、戸田城聖先生が経営していた大道書房から出版されたものである。この書籍には、十六頁に亘って関係写真を掲載した後、子母沢寛の序文で始まり、平尾道雄の緒言に続いて、目次・附録が配置されている。

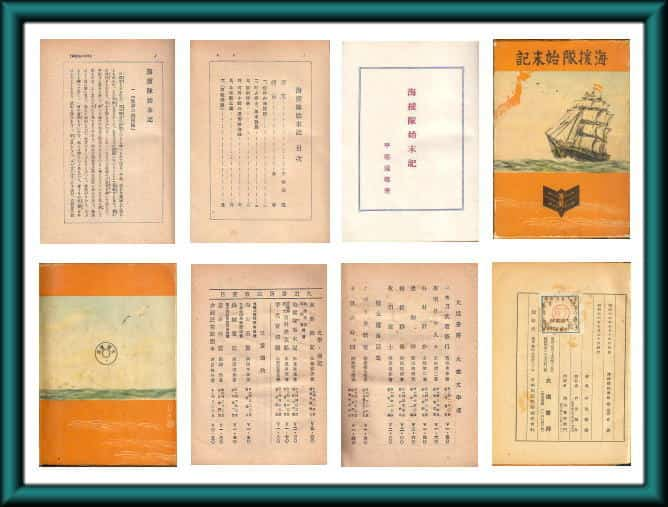

目次によれば、本文は四十三の章で構成されている。

「世界の海援隊」「町人郷士、坂本龍馬」「劔術修行」

「河田小龍の通商航海論」「土佐勤王黨」「坂龍飛騰」

「吉田東洋の暗殺」「海舟と一翁」「航海術練習生」

「岡田星之助暗殺」「廣井磐之助の復讐」「神戸海軍操練所」

「勤王黨瓦解」「長崎出張」「望月龜彌太と池田屋騒動」

「安岡金馬と忠勇隊」「海軍操練所解散」「長崎の結社」

「汽船ユニオン號」「上杉宋次郎の自殺」「薩長聯合成る」

「寺田屋の遭難」「お登勢とお龍」「ワヰルウエフ號沈没」

「馬關海峡戦」「商社經營」「大極丸と蝦夷開發計畫」

「長崎清風亭」「海援隊と陸援隊」「いろは丸遭難顛末」

「船中八策」「英艦イカレス號水兵殺害事件」「長崎裁判」

「江戸町の異人斬り」「ライフル銃購入」「大政奉還」

「近江屋の兇變」「天満屋の夜襲」「長崎奉行所占領」

「天草島鎮撫」「讃岐諸島經營」「帝國海軍創設建白」

「海援隊解散」

と、整理されて正確に記述されている。

附録には、「龍馬遺詠」「海援隊商事秘記」「海援隊商法」「閑愁録」「藩論」が掲載されているが、書籍を読む場合、著者の思いを込めた場所が、本文よりも附録にある場合がある。

私こと樹冠人は、坂本龍馬に関しての書籍を読む場合、常に平尾道雄が遺した「閑愁録」「藩論」を念頭に置き思考して来た。

坂本龍馬の事業を賞賛する者は多けれど、その理想は、明治の元勲たちに悉く裏切られ悲劇の明治期が創出された。その路線上にある昭和十六年と言えば、神国日本を標榜する軍国主義の絶頂期である。平尾道雄は、その時期に「仏法」の重要性を説いた「閑愁録」と、「民主主義」を基調とする「藩論」を掲載したのである。

なぜ、この「閑愁録」「藩論」を附録したのか? そして、なぜ、後学たちはこの「閑愁録」「藩論」に焦点を当て流布させなかったのか? 司馬遼太郎しかり、そして、後学の龍馬研究家たちは?

龍馬から聞き書きして、長岡謙吉が纏めた土佐海援隊蔵板の「閑愁録」は慶應三年に出版された。耶蘇教(基督教)の流入により愚民が誘導されていることを例示して、「仏法は国家を保護する役目がある」と既存仏教を鼓舞している。龍馬の仏法に対する考え方や、仏教徒に期待していたが、それに応える教団もないし、それに応えられる僧侶もいない危惧感が読み取れて大変に参考となる資料である。明治期には、絶対的な権力を確立するため、天皇を神格化し神道を国教とする祭政一致国家が誕生した。そのために既存の仏教施設を破壊する「廃仏毀釈」が行われ、「閑愁録」の考え方とは真逆の歴史事実が存在する。

そして、明治元年に出版された「藩論」であるが、存在が判明したのは明治四十三年のことである。来たる新しい時代に、藩が行うべき政治の方途が提示されている。その内容は、領民は全てが平等であり、武士以外の町人や農民にも選挙権を与え、選挙制度の確立が必要であると提示している。全ての国民を政治に参加させ、互選によって有能な人物を選び出し、議会制度による政治を行うべきだとも書かれているのである。この理想は、数十年後の普通選挙で一応は達成されたが、果たして真実の「自由民権」は獲得できたのであろうか?

最後に、自然堂こと坂本龍馬の遺詠である「嵐山にて」を記録しておこう。

「嵐山 ゆふべさびしく 鳴る鐘に こぼれそめてし 木々の紅葉」

なお、「海援隊始末記」の姉妹巻となる「陸援隊始末記」が中公文庫から復刊されたことは喜ばしいことである。また、余談であるが、この書籍の巻末には「大道書房出版要目」が掲載されており、当時の出版状況が判る資料として貴重である。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十二年(2010年)十二月作成