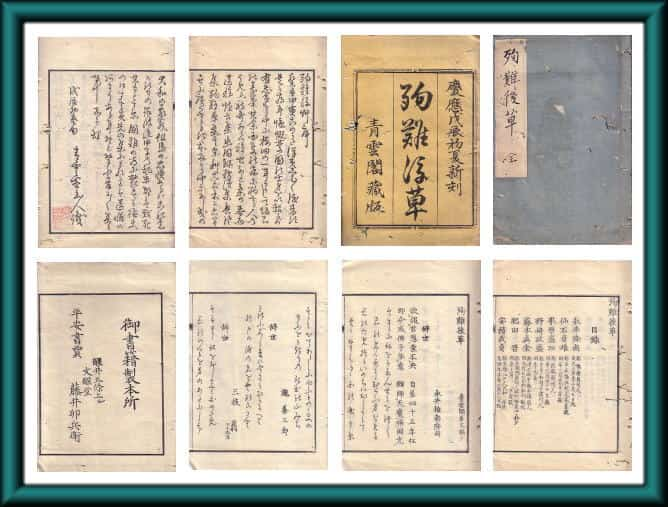

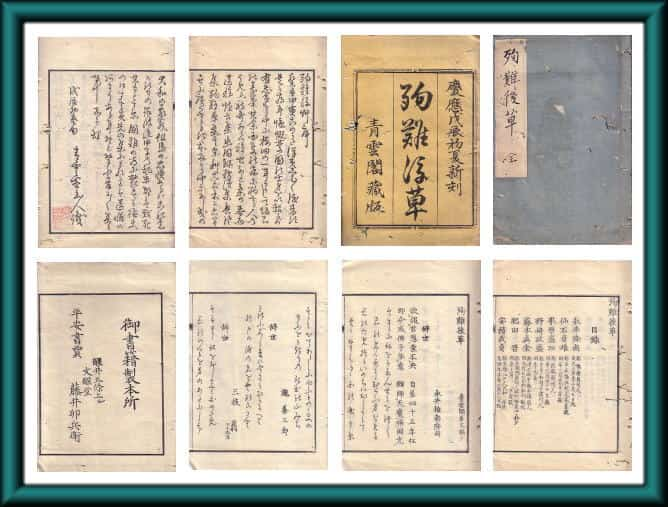

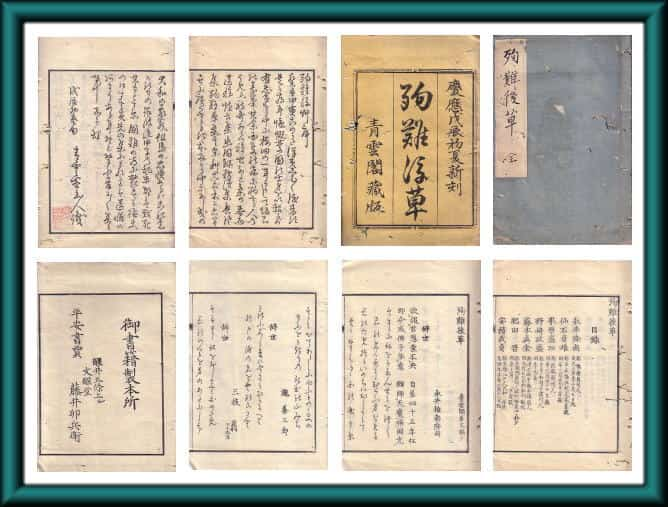

『殉難後草』(じゅんなんこうそう)

タイトル:殉難後草(じゅんなんこうそう)

編者:青雲閣兼文(西村兼文)

出版書写事項:慶應戊辰四年(1868年)初夏新刻

青雲閣蔵版

形態:一巻全一冊 和装中本(B6版)

製本所:平安書賈 醒井五條上ル 文醒堂 藤井卯兵衛

目録番号:win-0060006

『殉難後草』の解説

今回紹介する「殉難後草」は、江戸幕末の京都西本願寺の侍臣で尊皇攘夷派であった青雲閣兼文こと西村兼文(天保三年・1832~明治二十九年・1896)が編纂した殉難志士の詩文集である。西村兼文については、「殉難前草」で紹介したので省略する。また、兼文は憂国の殉難志士の詩文を収集して「青雲閣兼文」の名で慶應年間から「殉難前草」「殉難後草」「殉難遺草」「殉難續草」を発刊している。

「殉難後草」は、青雲閣主人の序の後に目録があり、永井隆尚こと永井雅楽の「欲報君恩業不央」から始まる七言絶句を冒頭に配して、若い命を日本国の将来のために捧げた七十六名の憂国の志士たちの辞世などが掲載されている。ここでは主な人物の略歴と辞世などを紹介することにした。

【永井雅楽隆尚】(文政二年・1819~文久三年・1863)

永井雅楽は、長州藩の直目付で江戸幕末の早い段階での開国論者である。公武合体による「航海遠略策」を建言し藩論となったが、尊皇攘夷派と対立関係が醸成された。特に「安政の大獄」で吉田松陰が処刑された後は、松下村塾の久坂玄瑞や前原一誠などから命を狙われた。彼は、藩論が二分されるのを危惧して自らの命を絶った。

辞世「欲報君恩業不央 自羞四十五年狂 即今成佛予非意 願帥天魔補国光」

【野崎主計政盛】(文政七年・1824~文久三年・1863)

野崎主計は、大和国十津川郷士である。十津川郷士は神武東征の道案内役の八咫烏を象徴信仰した朝廷の御親兵として務めた子孫である。古来から武道に優れ純粋な勤皇派である。主計は天誅組に参加して壊滅した後に、十津川に迷惑を掛けまいと自決して果てた。

「うつ人も うたるる人も こころせよ おなじ御国の みたまなりけり」

【安積五郎武貞】(文政十一年・1828~元治元年・1864)

安積五郎は、占いを職業とする家に生まれ、儒学を実学の名声が高かった東条一堂に学び、剣術は北辰一刀流の千葉周作に師事した。清河八郎と行動を共にし天誅組に参加して大和挙兵したが捕縛されて京都六角獄で処刑された。

辞世「おろかなる 身にも弓矢の 幸を得て みやこの花と ちるぞ嬉しき」

【平野次郎大中臣國臣】(文政十一年・1828~元治元年・1864)

平野國臣は、福岡藩の足軽の家に生まれ、有識故実に基づく尚古主義を学んで実践した志士である。西郷隆盛と月照が入水した折には同行していたので西郷を救出している。天誅組と呼応するために但馬国の生野で挙兵するが、幕府の対応は早く壊滅して京都の六角獄に投獄された。投獄中に「蛤御門の変(禁門の変)」で洛中の獄舎にも延焼し囚人の処刑を断行されて果てた。

辞世「憂国十年 東馳西走 成否在天 魂魄帰地」

【国司信濃親相】(天保十三年・1842~元治元年・1864)

国司親相は、長州藩の家老でアメリカ船砲撃事件の責任者である。また、「蛤御門の変(禁門の変)」の執行家老でもある。そして、江戸幕府の第一次長州征伐で責任を取って切腹して果てた。

辞世「多年心志遂難演 愆為下郎彼羈讐 君為臨死無遺恨 黄泉長與楠公遊」

【周布政之助國】(文政六年・1823~元治元年・1864)

周布政之助は、長州藩の藩政改革を推進した村田清風派で松下村塾の志士たちを庇護したことで有名である。舌禍事件を起こすほど雄弁・有能であった。「蛤御門の変(禁門の変)」や第一次長州征伐などの事後処理に奔走し、責任を感じて切腹して果てた。

「月明何唯武蔵州 今昔光臨五大洲 為客来能遊域 空過三十九中秋」

【平井収治郎隈山】(天保六年・1835~文久三年・1863)

平井収治郎は、土佐藩士に生まれて武市半平太が組織した土佐勤王党に参加し尊皇攘夷運動に奔走した。青蓮院宮に令旨を請い失敗して、間崎哲馬・弘瀬健太と共に切腹を命じられ果てた。

辞世「剣鳴白日暗雲烟 怨恨三年豈不旋 請看狂風陰雨夜 飄々魂魄達長天」

【伊賀守武田正生】(享和三年・1803~元治二年・1865)

伊賀守武田正生こと武田耕雲斎は、「水戸の三田」(戸田忠太夫・藤田東湖・武田正生)の一人で、水戸藩の天狗党の首領である。天狗党は徳川慶喜を水戸藩主にするため京都に向けて進軍したが、幕府軍に追討され敦賀で斬首された。なお、耕雲斎は尊皇攘夷派であったが過激な攘夷は反対であったと謂われている。

「君がため まことの道や 尽さなん ありて甲斐なき 我が身ながら茂」

以下、武田耕雲斎と共に刑死した天狗党の志士の詩歌を収録している。

【武田魁助正満】

「梅ばちの 花のにほひに かされて わが身のはてを 知らぬつたなさ」

【藤田小四郎斌勇】

「さく梅は 風にはかなく ちるとても にほひは君が 袖にうつして」

【國分新太郎】

「咲きそめて 風にちりなん さくらばな ちりては後に しる人ぞしる」

【川上清太郎忠固】

「志ら雪の 消るひまさへ 待ちわびて しのび音なく 谷のうぐひす」

【原内蔵介】

「大君の 國やすかれと いのる身は はかなくつもる こしの志ら雪」

【岸信蔵】

「たとへ身は 敦賀の里に さらすとも などたゆむべき もののふの道」

【竹中万次郎】

「降りつもる 木の葉に道は 埋もれて かすかぶ通ふ さとの柴人」

【伊藤健蔵】

「おもふこと うたて敦賀の 越の雪 とけてのどけき はるや待つらん」

【黒澤五三郎】

「東路を 出でて日数を ふるゆきの いつかおもひの とげずやはある」

【杉山彌一郎】

「春来れば 猶消えやらぬ 雪の間に きかまくおもふ うぐいすの聲」

【大和田外記】

「すべらぎの うきをとむらふ かひもなく また来るはるを いかに過ぐらむ」

【森川長吉郎】

「春はなほ 我にてしらぬ 山ざくら こころのどけき 人はあらじな」

【福田為之助】

「國のため さきがけせしは ものの夫の 今やむかしの 人ぞ恋しき」

【米川文蔵】

「あら玉の とし立ちかへる 世の中に 我が身もかへる 死出のやみ路に」

【中村藤三郎】

「志きしまの 大和ごころを 尽しても あだとなる世や いかにしてまし」

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十三年(2011年)十一月作成