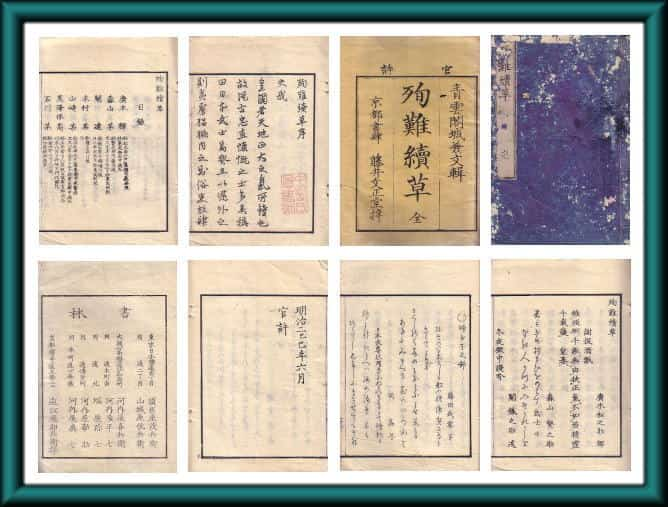

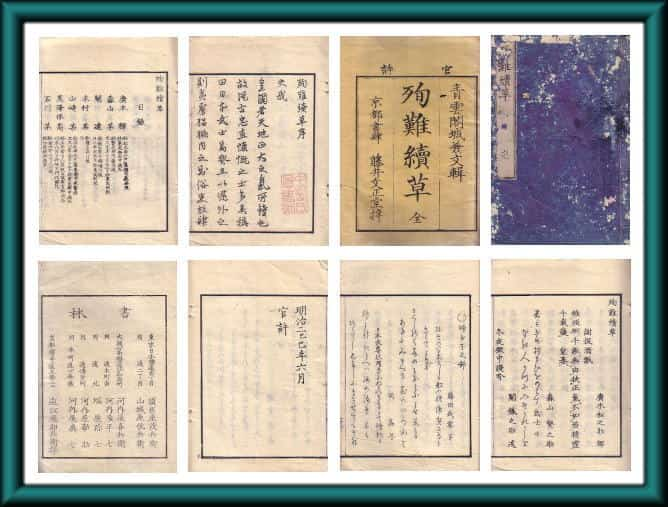

『殉難續草』(じゅんなんぞくそう)

タイトル:殉難續草(じゅんなんぞくそう)

編者:青雲閣兼文(西村兼文)

出版書写事項:明治二年(1869年)六月 官許

京都書肆 藤井文正堂梓

形態:一巻全一冊 和装中本(B6版)

書林:東京:須原屋茂兵衛 山城屋佐兵衛

大坂:河内屋喜兵衛 河内屋平七 塩屋弥七

河内屋 勘助 河内屋真七

皇都:近江屋卯兵衛梓

目録番号:win-0060008

『殉難續草』の解説

今回紹介する「殉難續草」は、江戸幕末の京都西本願寺の侍臣で尊皇攘夷派であった青雲閣兼文こと西村兼文(天保三年・1832~明治二十九年・1896)が編纂した殉難志士の詩文集である。西村兼文については、「殉難前草」で紹介したので省略する。また、兼文は憂国の殉難志士の詩文を収集して「青雲閣兼文」の名で慶應年間から「殉難前草」「殉難後草」「殉難遺草」「殉難續草」を発刊している。

「殉難續草」は、殉難續草序の後に目録があり、若い命を日本国の将来のために捧げた五十一名の憂国の志士たちの辞世などが掲載されている。特に、後半の「婦女子之部」は男尊女卑の時代にあって斬新でもあった。ここでは主な人物の略歴と辞世などを紹介することにした。

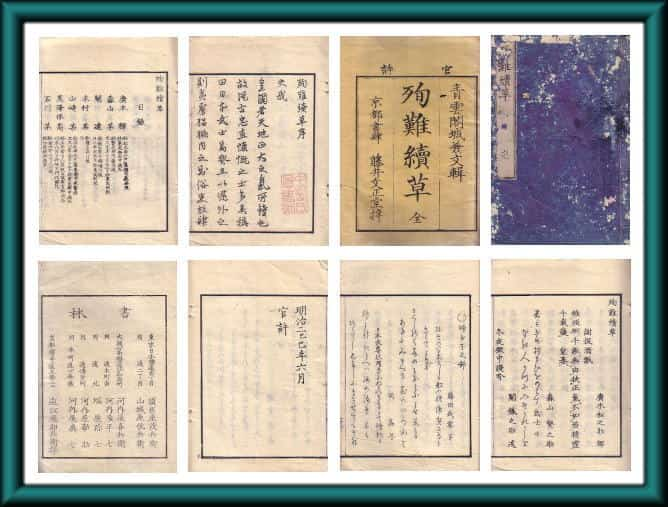

冒頭には「桜田門外の変」で殉難した「桜田十八士」の廣木松之助・森山繁之助・関鉄之介の三名が掲載されている。

【廣木松之助輝】

謝投酒瓢

「雖傾倒千瓢 無由扶正気 不如畄精霊 千載護皇基」

【森山繁之助】

「君がため 思ひをのこす 武士のなき 人数に入るぞ うれしき」

【関鉄之介】(文政七年・1824~文久二年・1862)

「人とはば つげよ日かげの 草葉にも 露のめぐみは ある世なりきと」

そして、老中の安藤信正を襲撃した「坂下門外の変」で殉難した黒澤五郎・河本杜太郎・浅田儀助の三人が掲載されている。

【黒澤五郎保髙】(天保四年・1833~文久二年・1862)

「たふれらを きため尽して 後にこそ つゆのいのちを などをしむらむ」

【川本杜太郎】(天保十一年・1840~文久二年・1862)

「感慨男児不思家 悲時心緒乱如麻 風雲豈莫無相逢日 潜匿唯須待斬蛇」

また、薩摩藩の島津久光によって「寺田屋の変」で弾圧された中山家世臣である田中父子の詩が掲載されている。

【田中河内介綏猷】(文化十二年・1815~文久二年・1862)

田中河内介は、但馬国出石の医師の家に生まれ、中山忠能(文化六年・1809~明治二十一年・1888)に仕え明治天皇の教育係も務めた諸大夫である。田中河内介と左馬介の父子は「寺田屋」の襲撃に遭遇して、薩摩に護送される途中の播磨灘の船中で斬殺され遺骸が海中に流され小豆島に漂着した。この逸話は、「日本の幽霊」(池田弥三郎著作)に詳しく掲載されている。

「大君の 御旗の下に 死してこそ 人と生まれし 甲斐はありけれ」

【田中左馬介嘉猷】

「春宵寂莫眠難得 風拂花林香露迷 深院沉々人去後 半輪落月此窓西」

また、「英国公使館東禅寺襲撃事件」の実行犯である山崎信之助・石川金四郎・柴田市之助の三人の詩が掲載されている。

【山嵜信之助】

「世の中の う紀をわすれて あすからは 死出の山路乃 花をながめむ」

【石川金四郎】

「ものおもふ 袖になみだの 露けさは けふほし会に ふすころもか那」

【柴田市之助】

「豪傑不論枯興栄 此行豈厭為囚烹 請看一國衝天氣 必拂陰雲使月明」

また、男子之部の最後には、武市半平太・高杉晋作・伊東甲子太郎・藤堂平助などの詩が掲載されている。

最後に、「婦女子之部」では藤田幽谷の第二女雪子、第四女益子、大橋順蔵妻菊池巻子、登機女、兒島草臣母、兒島草臣妻光子、野村望東尼、鵜飼邦廣女、吉村重郷の母、真木保臣末女、遊君花扇の辞世などが掲載されている。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十三年(2011年)十一月作成