『古今著聞集』(ここんちょもんじゅう)

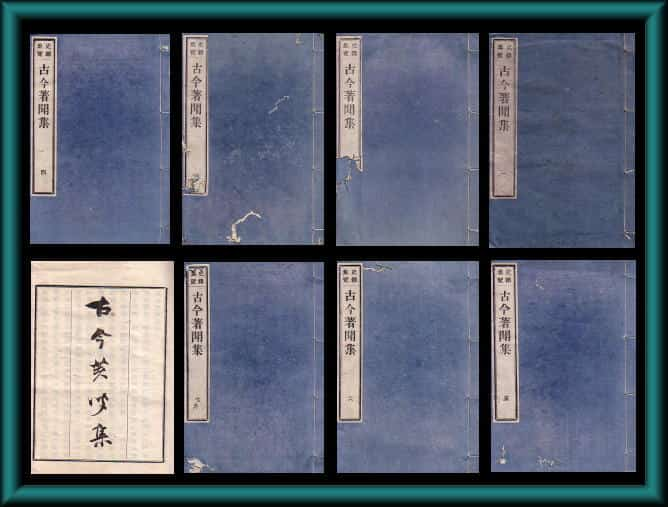

タイトル:『古今著聞集』(ここんちょもんじゅう)

著者:故人 無名氏

出版書写事項:明治十七年(1884年)翻刻御届

形態:二十巻 全七冊 和装小本(B6活版)

翻刻人:近藤瓶城

発兌出版所:近藤活版所

東京発兌:丸家善七 吉川半七

取次人:志賀二郎

目録番号:nihon-0030009

『古今著聞集』の解説

『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』は、鎌倉時代前期に活躍した伊賀守の橘成季(たちばなのなりすえ・生没年不詳)が編纂した説話集である。全二十巻の七百余話で構成されているが、分量的には『今昔物語集』に次ぐ説話集である。また、『今昔物語集』『宇治拾遺物語』『古今著聞集』は日本三大説話集と呼ばれている。

建長六年(1254年)に成立した『古今著聞集』の序には「夫著聞集者、宇県亜相巧語之遺類、江家都督清談之余波也」とあり、「宇県亜相巧語」とは『宇治拾遺物語』で解説した『宇治大納言物語』のことである。また、「江家都督清談」の「江家」とは大江氏のことで菅原氏の菅家と並び称される学者の家系で、「清談」とは中納言大江匡房(おおえのまさふさ・長久二年・1041年~天永二年・1111年)の談話を編纂した『江談抄』のことである。まさに、王朝文化の終焉を飾った平安末期の説話集の流れの一つで、王朝懐古の想いが編纂の意図に窺われる。

また、実録を補完する意図が窺われ『本朝六国史』以後の平安中期から鎌倉初期に至る七百余話が勅撰集を模範にして構成され、神祇・釈教・政道忠臣・公事・文學・和歌・管絃歌舞・能書・術道・孝行恩愛・好色・武勇・弓箭・馬藝・相撲強力・書圖・蹴鞠・博奕・偸盗・祝言・哀傷・遊覧・宿執・闘諍・興言利口・恠異・變化・飮食・草木・魚虫禽獣と分類されて、各編は年代順に配列されている。各編には事柄の起源や概略が記され、百科事典的特徴をも持っている。また、以後の著聞集系の文学作品に影響を与えている。

橘成季は橘氏長者で清少納言の夫でも有名な橘則光の後裔である橘光季の養子となったが、成季の実父は九条道家・西園寺公経などに仕えた橘有季である。成季は鎌倉時代の伊賀守で右衛門尉として勤め、九条道家(くじょうみちいえ・建久四年・1193~建長四年・1252)の近習として競馬(くらべうま)にも活躍している。『古今著聞集』の序では「散木士」、跋文では「朝散大夫」とも自称している。詩文や管絃を得意とし絵画にも興味を持ち、藤原孝時からは琵琶の伝授を受けた。

今回紹介する『古今著聞集』は、『史籍集覧(しせきしゅうらん)』に収められている『古今著聞集』であるが、なぜか著者名が「無名氏」となっている。『史籍集覧』は、近藤瓶城(こんどうへいじょう・天保三年・1832~明治三十四年・1901)が編纂した江戸時代までの日本の史籍をまとめた叢書である。『梁塵秘抄』で解説した塙保己一が編纂した『群書類従』や、その門弟が継承した『続群書類従』の後を請けて、古典保存を目的にして『史籍集覧』『続史籍集覧』を編纂刊行した。室町時代以降の合戦記を多く収録していることが優れている点で、武家の興亡を研究するためにはこの遺業を通過する必要がある。

近藤瓶城は、幕末明治時代を生きた漢学者で、三河国岡崎藩の儒学者である。明治維新後には藩校允文館の学監に就任して、『群書類従』に未収録の史籍の刊行をめざし『史籍集覧』『続史籍集覧』を編纂し、東京に近藤活版所(のちに近藤出版部)を創設した。

『古今著聞集』の第百八十二話には、小野小町に関する逸話が掲載されている。

「小野小町がわかくて色を好みし時、もてなされしありさまたぐひなかりけり。「壮衰記」といふものには、三皇五帝の妃も、漢王・周公の妻もいまだこのおごりをなさずと書きたり。かかれば、衣には錦繍のたぐひを重ね、食には海陸の珍をととのへ、身には蘭麝を薫じ、口には和歌を詠じて、よろずの男をばいやしくのみ思ひくたし、女御・更衣に心をかけたりしほどに、十七にて母をうしなひ、十九にて父におくれ、二十一にて兄に分かれ、二十三にて弟を先立てしかば、単孤無頼のひとり人になりて、たのむかたなかりき。いみじかりつるさかえ日ごとにおとろへ、花やかなりし貌としどしにすたれつつ、心をかけたるたぐひも疎くのみなりしかば、家は破れて月ばかりむなしくすみ、庭はあれて蓬のみいたずらにしげし。」

この逸話の基となった『壮衰記』とは、平安時代初期に成立したと推定されている『玉造小町子壮衰書(たまつくりこまちしそうすいしょ)』のことである。この書物が基になり色々の説話が流布されて、日本全国の小町伝説が成立したと思われる。

「若い頃の小町は美貌ゆえに奔放な恋愛を重ねるが、求婚する男は蔑ろにする。しかし、容色が衰えると男が言い寄らなくなり、親類も絶えて零落する。小町は諸国を放浪して猟師の妾になる。小町は子供を産み、本妻との諍いや、夫の粗暴さに悩みながら暮らすが、夫と子供を病で失うと、老いて物乞いに落ちぶれて山中に隠棲する。」

そして、この物語の内容が、後に能楽に影響を与え、「卒塔婆小町」となったと考えられている。「卒塔婆小町」のあらすじは以下の通りである。

「高野山の僧侶が都に来る途中の鳥羽で、ある老婆が卒塔婆に腰掛けているのを見かけて注意する。しかし、老婆は謝ることはせず、逆に僧と仏教の問答を交わして言い負かした。そこで、僧が素性を問うと老婆は、「小野小町のなれの果て」と言い、昔の栄華を懐かしみ今の境遇を嘆くのである。間もなく、突然老婆に深草少将の怨霊が漂憑し、百夜通いを見せた後消えた。正気に戻った小町は昔の驕慢を悔み、仏へ帰依する。」

私こと樹冠人は、小野小町は気位の極めて高い女性で、特に操が正しく、深草少将など小町への接近を求める男子達をいちいち体よく払い退けたことは最早疑う余地がないと思っているが、しかし、『古今著聞集』の意図的な脚色により、『古今著聞集』が成立した以降に参照した人々に、小町の身持を疑う心を植え付け、小町の実像を覆い隠す結果となったのではないか、とも強く感じている昨今である。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十七年(2015年)三月作成