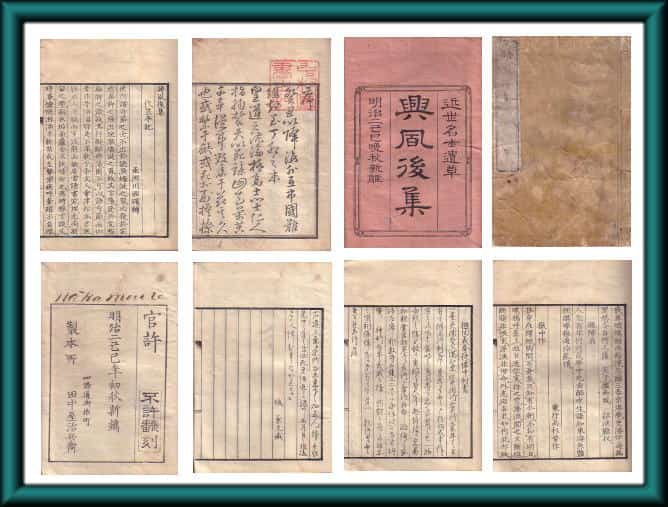

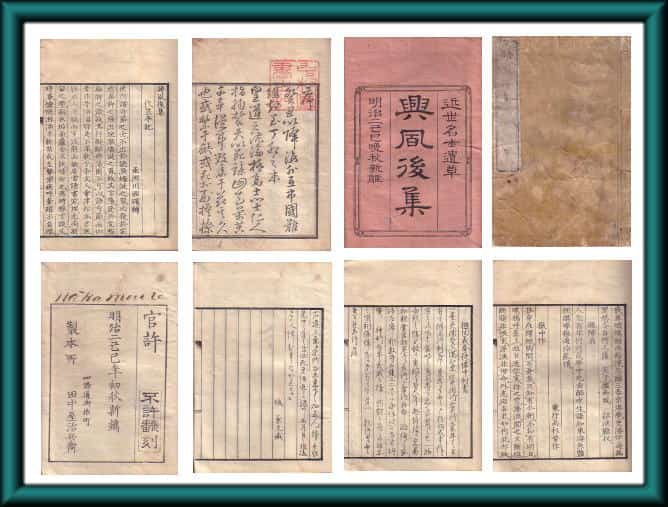

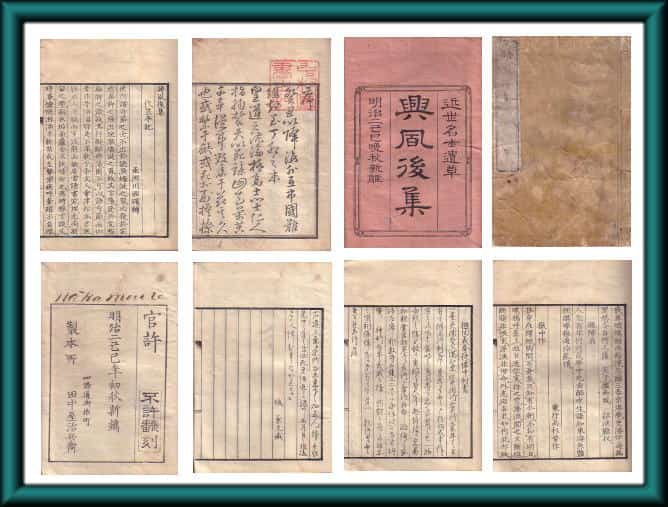

『興風後集』(こうふうこうしゅう)

タイトル:興風後集(こうふうこうしゅう)

著者:城兼文(西村兼文)

序:原子道

出版書写事項:明治二年(1869年)初秋新鐫

早稲田大学収蔵本と同等

製本所:田中屋治兵衛(四條通御旅町)

形態:一巻全一冊 和装中本(B6版)

目録番号:win-0060004

『興風後集』の解説

今回紹介する「興風後集」は、江戸幕末の京都西本願寺の侍臣で尊皇攘夷派であった城兼文こと西村兼文(天保三年・1832~明治二十九年・1896)が編纂した殉難志士の詩文集である。久坂玄瑞が編纂した「興風集」の続編として玄瑞の意志を継いで、憂国の志士たちの詩文を集めて纏めたものである。

城兼文こと西村兼文は、勤皇の志士たちとの交流のために西国から九州を遊歴して、京都の西本願寺に帰京した折に、本願寺は勤皇志士を取り締まる「新撰組」の常駐屯所になっていた。しかし、尊皇思想に賛同していた伊東甲子太郎(天保六年・1835~慶應三年・1867)や実弟の鈴木三樹三郎(天保八年・1837~大正八年・1919)などと交流して情報を蓄積して「新撰組始末記(壬生浪士始末記)」を著したことは有名である。

また、兼文は憂国の殉難志士の詩文を収集して「青雲閣兼文」の名で慶應年間から「殉難前草」「殉難後草」「殉難遺草」「殉難續草」を発刊している。これらの書籍は明治二年(1869年)までに発刊されたものであるが、明治維新を見ることが出来なかった殉難の勤皇志士たちが登場するわけである。家老・学者・僧侶・思想指導者に留まらず、「安政の大獄」「桜田門外の変」「寺田屋事件」「池田屋事件」などで牢獄病没・刑死・暗殺死した政治闘争の犠牲者たちを紹介した。

しかし、不思議なことに、京都の近江屋で殉難した「坂本龍馬」と「中岡慎太郎」の詩歌が掲載されていないのである。坂本龍馬が有名になるきっかけは、明治十六年(1883年)から「土陽新聞」に連載が開始された坂崎紫瀾(嘉永六年・1853~大正二年・1913)の「汗血千里駒」といわれている。兼文が編纂した殉難集には土佐藩士である吉村寅太郎や武市半平太などは紹介されているが、同郷の土佐藩浪士の坂本と中岡は収録されていないのである。

私こと樹冠人の意見としては、現代では土佐藩浪士の坂本龍馬と中岡慎太郎の名を知らない人は皆無であるほど有名であるが、彼らは変名を使用しながら秘密裏に活動した土佐藩浪士であった。そのため、明治維新初頭では知名度が低かった可能性があり、まさか大政奉還・王政復古の立役者であろうとは思いもよらなかった可能性がある。そして、二人が救国の志士と判るや持て囃されたのである。また、後の小説家たちの文章力の影響が大きいとも考えている。

この書籍は、亟洲川西確輔の「代笠亭記」から始まり、山岡八十郎・弘菴藤森大雅・黒澤忠三郎・河野顯三通桓・戸原卯橘繼明・藤田小四郎信・東行高杉晋作の漢詩を収録し、田中河内介・海賀宮門主求・成就院月照・廣木松之介輝・關鐡之助遠・東機男・前侍従忠光朝臣・野崎主斗正盛・伴林六郎光平・牧和泉守保信・原陸太盾雄・本多小三郎素行・堤治郎忠明・鮎澤伊佐夫・慈眼寺胤康などの詩文和歌を収録した。そして、櫻田義挙徒懐中封書・別紙・斬姦趣意書など「桜田門外の変」に関連する遺文書類を紹介して、最後に「城兼文識」として解説を認めている。

なお、青雲閣兼文は前述の書籍以外にも、慶應年間には「元治甲子戦争記」(禁門の変がテーマ)や明治年間には「文明史略」(坂本龍馬見廻組暗殺説)・「近世報国赤心士鑑」「近世殉国一人一首」「近世報国志士小伝」なども出版した。なお、「文明史略」の出版は明治七年(1874年)で、前述の「汗血千里駒」が発表され坂本龍馬が話題になる前の発表であるので、坂崎紫瀾はこれらの出版資料を参照した可能性は高い。

所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)

平成二十三年(2011年)十月作成